手の痛み・しびれの原因とは?

手の痛みやしびれは、日常生活に大きな影響を及ぼす症状です。手がしびれて物を落としやすい、朝起きると指がこわばる、長時間の作業で手が痛くなるなど、さまざまな症状が見られます。

第一関節の指の関節が痛む・腫れるヘバーデン結節とは?

ヘバーデン結節(Heberden’s nodes)とは、指の第一関節(DIP関節)が変形し、腫れや痛みを伴う疾患です。

主に40歳以上の女性に多く、加齢に伴う関節の変性が原因とされています。

主な症状

- 指の第一関節(DIP関節)が腫れて痛む。

- 関節がゴツゴツと膨らみ、変形する。

- 指を曲げ伸ばしすると違和感やこわばりを感じる。

- 痛みは一時的なことが多く、進行すると軽減するが、変形は残る。

- 爪の変形や縦スジが入ることがある。

親指以外の指(特に中指・薬指・小指)に多く発症する。

進行すると関節が曲がり、指の動かしにくさが残ることもある。

ヘバーデン結節の原因

明確な原因は分かっていませんが、以下の要因が関係していると考えられています。

- 加齢による関節軟骨の摩耗(40歳以上で発症しやすい)

- 女性ホルモンの影響(閉経後の女性に多い)

- 遺伝的要因(家族にヘバーデン結節の人がいると発症リスクが高い)

- 指の酷使(家事・ピアノ・手仕事など)

特に、閉経後の女性に多いことから「女性ホルモン(エストロゲン)の減少」が関与している可能性が指摘されています。

診断方法

1. 視診・触診

第一関節の腫れ・変形・圧痛を確認。

関節を動かしたときの痛みやこわばりを評価。

2. 画像検査

X線(レントゲン)検査 → 関節の隙間が狭くなっているか、骨の変形があるかを確認。

血液検査は必要ないが、関節リウマチなどの他の疾患との鑑別が必要な場合は実施することもある。

治療法

ヘバーデン結節は根本的な治療法がなく、進行を遅らせたり、痛みを和らげる治療が中心となります。

① 保存療法(痛みがある場合)

- 鎮痛薬(NSAIDs:ロキソニン・イブプロフェン)を服用する。

- 湿布・塗り薬(消炎鎮痛剤)を使用する。

- 指を酷使しないように気をつける(家事・手作業の負担を軽減)。

- テーピング・サポーターで関節を保護する。

② 注射療法(痛みが強い場合)

- ステロイド注射(関節内) → 炎症を抑え、痛みを軽減。

- ヒアルロン酸注射 → 関節の動きをスムーズにし、痛みを和らげる。

ただし、ステロイド注射は一時的な効果しかなく、頻繁に行うと関節が弱くなるリスクがある。

③ 手術療法(重症の場合)

関節固定術(痛みが強く、日常生活に支障がある場合に検討)

関節形成術(関節の形を整える)

手術は最終手段で、基本的には保存療法で対応することが多い。

予防と生活の工夫

- 指に過度な負担をかけない(長時間の作業を控える)。

- 指のストレッチ・マッサージで血流を良くする。

- 関節を冷やさない(温めることで痛みを和らげる)。

- ビタミンDやカルシウムを摂取して骨の健康を保つ。

特に、更年期の女性は関節の負担を減らすことが重要!

まとめ

- ヘバーデン結節は、指の第一関節が変形し、痛みや腫れが起こる疾患。

- 閉経後の女性に多く、加齢や遺伝が関係。

- 痛みは一時的なことが多いが、変形は残る。

- 治療は痛みを和らげる保存療法が中心(薬・サポーター・注射)。

- 指に負担をかけすぎないことが予防・進行抑制につながる。

指の痛みや腫れが気になる場合は、早めに整形外科を受診し、適切なケアを行いましょう!

ミューカシスト(粘液嚢胞)とは?

ミューカシスト(Mucoid cyst / Mucous cyst、粘液嚢胞)とは、指の関節(主に指の第一関節=DIP関節)や口の中にできるゼリー状の粘液が溜まった袋状の腫瘤(しこり)です。

特に手や指にできるものは、関節粘液嚢胞(Digital Mucous Cyst, DMC)とも呼ばれ、変形性関節症(ヘバーデン結節)と関連が深いとされています。

ミューカシストの主な症状

- 指の第一関節(DIP関節)付近に透き通った腫瘤ができる。

- 大きさは2~10mm程度で、徐々に大きくなることがある。

- 内容物はゼリー状の粘液で、潰れると透明な液が出る。

- 痛みはないことが多いが、関節の変形を伴う場合は痛みを伴うこともある。

- 爪の変形(縦スジ・波打つような形状)を伴うことがある。

しこりは、関節の動きと連動して変化することがある。

破れると細菌感染のリスクがあるため、自分で潰さないことが重要!

ミューカシストの原因

ミューカシストの正確な原因は不明ですが、関節液が関節の外に漏れ出し、嚢胞(のうほう)を形成することが主な原因と考えられています。

- 変形性関節症(ヘバーデン結節) → 指の第一関節(DIP関節)の変形により関節液が漏れやすくなる

- 関節の老化(40歳以上で発症しやすい)

- 手や指をよく使う人(キーボード作業、楽器演奏、裁縫など)

- 外傷や慢性的な刺激(打撲・圧迫)

特にヘバーデン結節のある人は、ミューカシストを合併することが多い!

診断方法

1. 視診・触診

しこりの位置、透明感、弾力性を確認。

関節の変形があるかを評価。

2. 画像検査

- X線(レントゲン) → 関節の変形や骨棘(こつきょく)を確認。

- 超音波(エコー)検査 → 嚢胞の内部構造や内容物を評価。

- MRI検査(必要に応じて) → 関節や腱の状態を詳しく確認。

レントゲンで関節の変形(ヘバーデン結節)が確認されることが多い。

ミューカシストの治療法

ミューカシストは良性であるため、痛みや機能障害がなければ経過観察で問題ないことが多い。しかし、大きくなったり、破れたり、痛みを伴う場合は治療が必要です。

① 保存療法(痛みがない場合)

様子を見る(経過観察) → 自然に小さくなることもある。

関節の保護(テーピングやサポーター) → 刺激を減らして悪化を防ぐ。

しこりを無理に潰すと感染のリスクがあるため、自己処置は避ける!

② 注射療法(しこりが大きい・症状がある場合)

- 穿刺吸引(注射器で内容物を吸い出す)

- ステロイド注射(炎症を抑える)

- 硬化療法(薬剤を注入し、再発を防ぐ)

穿刺吸引は再発率が高く、何度も繰り返すことがある。

③ 手術療法(再発・痛みが強い場合)

- 嚢胞摘出術(関節鏡または切開手術)

- 関節内の異常(骨棘など)を同時に処理する

手術後の再発率は10%以下と低く、根治が期待できる。

指の動きに影響しないように慎重に手術を行う必要がある。

予防と再発防止

- 指への負担を減らす(無理な作業を避ける)。

- 適度なストレッチやマッサージで血流を改善。

- テーピング・サポーターで関節の安定性を保つ。

- 関節の変形がある場合は早めに整形外科を受診する。

まとめ

- ミューカシストは、指の第一関節にできるゼリー状の嚢胞(しこり)

- ヘバーデン結節(指の変形性関節症)と関連が深い

- 痛みがなければ経過観察で問題ないが、破裂すると感染リスクがある

- 大きくなったり、痛みがある場合は穿刺吸引や手術を検討

- 指に負担をかけすぎないことが予防のポイント!

指のしこりや違和感が気になる場合は、早めに整形外科を受診し、適切な対応をしましょう!

第2関節(指の中央)の痛みと腫れブシャール結節とは?

ブシャール結節(Bouchard’s nodes)とは、指の第二関節(PIP関節)が腫れて変形する疾患で、変形性関節症の一種です。

主に40歳以上の女性に多く、指の関節がゴツゴツと太くなり、曲がったりこわばったりすることがあります。

第一関節(DIP関節)が変形する「ヘバーデン結節」とは異なり、ブシャール結節は第二関節(PIP関節)に発生します。

主な症状

- 指の第二関節(PIP関節)が腫れたり、変形する

- 指の動かしにくさやこわばりを感じる

- 指を使うと痛みが出る(進行すると痛みが軽減することも)

- 関節がゴツゴツして太くなる(関節周囲に骨の増殖が起こる)

- 進行すると関節が硬くなり、曲げ伸ばしが制限される

発症しやすい指:人差し指・中指・薬指(親指にはほとんど発生しない)

ヘバーデン結節と合併することも多い

ブシャール結節の原因

ブシャール結節の主な原因は、指の関節の変形性関節症(PIP関節の軟骨が摩耗し、関節が変形する)ことです。

- 加齢(40歳以上に多い) → 軟骨がすり減り、関節が変形

- 女性ホルモンの減少(閉経後に多い) → 関節の変性が進行しやすい

- 遺伝的要因(家族に変形性関節症があると発症しやすい)

- 指の使いすぎ(家事・手作業・ピアノ・PC作業など) → 関節に負担がかかる

ヘバーデン結節と同様に、閉経後の女性に多くみられる!

診断方法

1. 視診・触診

PIP関節(第二関節)が腫れていないかを確認

痛みやこわばり、変形の程度を評価

2. 画像検査

X線(レントゲン) → 関節の隙間が狭くなり、骨棘(骨のトゲ)ができているかを確認

超音波(エコー)検査 → 関節周囲の炎症を評価

血液検査は通常不要だが、関節リウマチなど他の疾患との鑑別のために行うこともある。

ブシャール結節の治療法

ブシャール結節は、変形性関節症の一種であり、根本的に治すことは難しいですが、症状の緩和や進行を遅らせることは可能です。

① 保存療法(痛みがある場合)

- 消炎鎮痛薬(NSAIDs) → ロキソニン・イブプロフェンなど

- 湿布・塗り薬(消炎鎮痛剤)

- テーピング・サポーター → 関節の安定性を高め、負担を減らす

日常生活での指の負担を軽減することが重要!

② 注射療法(痛みが強い場合)

- ステロイド注射(関節内) → 炎症を抑え、痛みを軽減

- ヒアルロン酸注射 → 関節の動きをスムーズにする

一時的に症状を改善できるが、根本治療ではなく、繰り返すと関節が弱くなるリスクがある。

③ 手術療法(重症例・変形が進行した場合)

- 関節固定術(関節を固定し、痛みをなくす)

- 関節形成術(関節の形を整える)

日常生活に支障がある場合に検討されるが、手術をするケースは少ない。

予防と生活の工夫

- 指への負担を減らす(無理な動作を避ける)

- ストレッチやマッサージで血流を良くする

- 手指を冷やさない(温めることで痛みを和らげる)

- ビタミンD・カルシウムを摂取し、骨や関節を強化

指の使いすぎを防ぎ、関節の負担を軽減することが重要!

まとめ

- ブシャール結節は、指の第二関節(PIP関節)が腫れ・変形する疾患

- 閉経後の女性に多く、加齢や遺伝が関係

- 痛みは一時的なことが多いが、変形は残る

- 治療は保存療法(薬・サポーター・注射)が中心

- 指に負担をかけないことが予防・進行抑制につながる

指の痛みや変形が気になる場合は、早めに整形外科を受診し、適切なケアを行いましょう!

母指CM関節症とは?

母指CM関節症(ぼしCMかんせつしょう、Thumb Carpometacarpal Osteoarthritis)とは、親指の付け根(CM関節)が変形し、痛みや動かしにくさを引き起こす疾患です。

加齢や手の使いすぎによって、関節の軟骨がすり減り、炎症や変形が進行することが原因とされています。

特に40歳以上の女性に多く、手をよく使う仕事や家事をしている人に発症しやすい!

主な症状

- 親指の付け根(CM関節)が痛む(つまむ・握る動作で悪化)

- ペットボトルのキャップを開ける、鍵を回す、スマホを操作するのがつらい

- 親指の付け根が腫れたり、押すと痛みがある

- 進行すると親指の付け根が変形し、関節が出っ張る

- 握力やつまむ力が低下し、細かい作業がしにくくなる

初期は痛みが一時的だが、進行すると常に痛みが続き、関節の変形が目立つようになる。

放置すると、親指が「Z字変形」し、動かしにくくなることもある。

母指CM関節症の原因

- 加齢による軟骨のすり減り(40歳以上で発症しやすい)

- 女性ホルモンの影響(閉経後に多い)

- 手の酷使(家事・パソコン作業・スマホ・ピアノ・裁縫など)

- 関節が緩い人(関節が柔らかい人は発症リスクが高い)

- 過去の外傷(骨折・捻挫など)

特に閉経後の女性に多く、女性ホルモンの減少が関節の変性を進行させる要因と考えられている。

診断方法

1. 視診・触診

親指の付け根を押すと痛みがあるか確認

グラインドテスト(親指をねじると痛みが増す)

2. 画像検査

X線(レントゲン) → 関節の隙間の狭小化、骨棘(骨のトゲ)を確認

MRI検査(必要に応じて) → 関節の炎症や軟骨の状態を評価

早期ではレントゲンに異常が見られないこともあるが、痛みが続く場合はMRI検査が有効!

母指CM関節症の治療法

母指CM関節症は進行性の疾患ですが、症状を和らげ、進行を遅らせることが可能です。

治療は保存療法(手術なし)が基本ですが、重症の場合は手術を検討します。

① 保存療法(軽症・中等症)

- 親指の負担を減らす(手の使いすぎを避ける)。

- サポーター・テーピングで関節を安定させる。

- 消炎鎮痛薬(NSAIDs:ロキソニン・イブプロフェンなど)。

- 湿布・塗り薬(消炎鎮痛剤)。

親指の動きを制限することで、痛みの軽減につながる!

② 注射療法(痛みが強い場合)

- ステロイド注射(関節内注射) → 炎症を抑え、一時的に痛みを和らげる。

- ヒアルロン酸注射 → 関節の動きをスムーズにする(健康保険適応外)。

- PFC-FD注射 → 関節の炎症を強力に抑える(健康保険適応外)。

注射の効果は一時的であり、根本治療ではないが、保存療法の一環として有効!

③ 手術療法(重症・保存療法で改善しない場合)

- 関節形成術(CM関節の骨を一部除去し、腱で補強)

- 関節固定術(痛みの原因となる動きを制限する)

手術後はリハビリを行いながら、通常3〜6ヶ月で日常生活に復帰可能!

予防と再発防止

親指の負担を減らす(手作業・スマホの使いすぎを控える)

親指のストレッチ・マッサージを行い、関節の柔軟性を保つ

手首・前腕の筋力を強化し、親指の負担を軽減

温めることで血流を改善し、痛みを和らげる

サポーターやテーピングを活用し、関節の負担を軽減することが重要!

まとめ

- 母指CM関節症は、親指の付け根(CM関節)が変形し、痛みや動かしにくさを引き起こす疾患

- 閉経後の女性に多く、加齢や手の酷使が原因

- つまむ・握る動作で痛みが出やすい(ペットボトルのフタを開けるのがつらい)

- 軽症ならサポーター・薬・リハビリ、痛みが強い場合はステロイド注射が有効

- PFC-FD注射(再生医療)も有効

- 重症の場合は手術(関節形成術)を検討

親指の痛みが続く場合は、早めに整形外科を受診し、適切な治療を受けましょう!

爪の周りの痛みや腫れひょうそ(瘭疽)とは?

ひょうそ(瘭疽、Paronychia)とは、指先(特に爪の周囲)に細菌が感染し、腫れや膿(うみ)がたまる病気です。

手の指に発症しやすいですが、足の指にも起こることがあります。

ささくれ・爪の切りすぎ・深爪・小さな傷から細菌が侵入し、炎症が起こるのが主な原因!

主な症状

- 爪の周囲(特に側面や根元)が赤く腫れる。

- ズキズキとした痛みがある(拍動痛)。

- 腫れた部分に膿がたまる(進行すると黄色くなる)。

- 触ると熱を持っている感じがする。

- 悪化すると膿が皮膚の奥に広がり、指が動かしにくくなる。

初期は赤みや軽い痛みだけだが、悪化すると強い痛みや膿がたまる。

放置すると、感染が深部(骨や腱)に広がり、治療が困難になることも!

ひょうその原因

- ささくれ・深爪・爪の切りすぎ(皮膚が傷つきやすい)。

- 爪噛み・爪をむしるクセがある。

- 手を不衛生な状態にする(細菌感染しやすくなる)。

- 爪の周囲の湿気(長時間水に触れる仕事・指しゃぶりなど)。

- アクリルネイル・ジェルネイル(爪の周囲に負担がかかる)。

特に黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)やカンジダ菌(Candida)が感染を引き起こすことが多い!

診断方法

- 症状の確認(腫れ・痛み・膿の有無)

- 皮膚を押して膿がたまっているかチェック

- 細菌感染が疑われる場合、膿を採取して培養検査を行うことも

初期なら診察のみで診断可能。重症例ではX線を撮り、骨や腱への感染(骨髄炎・腱鞘炎)をチェックすることもある。

ひょうその治療法

ひょうそは早期に適切な治療を行えば、短期間で治ることが多いですが、悪化すると切開や抗生物質が必要になることもあります。

① 軽症(膿がたまっていない場合)

- 抗菌薬入りの軟膏(ゲンタシン・フシジン酸ナトリウムなど)を塗布

- 指を清潔に保ち、消毒(イソジン・オキシドールなど)を行う

- 温水に指を浸ける(温罨法:1日3回、5〜10分)

- 痛みが強い場合はNSAIDs(ロキソニン・イブプロフェン)を服用

早めに消毒・軟膏を使うことで、進行を防げることが多い!

② 中等症(膿がたまっている場合)

- 針やメスで膿を排出(切開排膿)

- 抗生物質の内服(セフェム系・ペニシリン系など)

- 消毒・軟膏(ゲンタシン・フシジン酸など)を継続

膿がたまった状態では、抗生物質だけでは治らないことが多いため、医師による「切開排膿」が必要!

③ 重症(感染が深部に広がった場合)

- 膿が深く広がっている場合、外科的手術(切開・洗浄)

- 骨や腱に感染した場合は、点滴による抗生物質投与が必要

- 場合によっては入院治療となることもある

放置すると骨髄炎(骨の感染)や腱鞘炎(腱の感染)に進行し、手の機能が損なわれることも!

予防と再発防止

- ささくれは無理に引っ張らず、清潔なハサミでカットする

- 深爪を避け、適度な長さに整える

- 手指を清潔に保ち、爪の周囲を保湿する(ハンドクリーム・ワセリンなど)

- 水仕事をする場合はゴム手袋を使用し、指の皮膚を保護する

- ネイルケアは適度に行い、爪の負担を減らす

特に、爪を噛む・むしるクセがある人は注意!細菌が入りやすくなり、ひょうそになりやすい!

まとめ

- ひょうそ(瘭疽)は、爪の周囲に細菌が感染し、炎症・腫れ・膿がたまる疾患

- ささくれ・深爪・爪の噛み癖が主な原因

- 軽症なら消毒・軟膏で対応可能だが、膿がたまると切開が必要になることも

- 放置すると、骨髄炎や腱鞘炎に進行し、重症化するリスクがある

- 予防のポイントは「清潔にする・深爪しない・ささくれを無理に取らない」こと!

爪周囲の腫れや痛みが続く場合は、早めに皮膚科・整形外科を受診し、適切な治療を受けましょう!

グロムス腫瘍とは?

グロムス腫瘍(Glomus tumor)とは、血管に関連する特殊な細胞(グロムス細胞)から発生する良性腫瘍です。

特に手や足の爪の下(爪下)にできることが多く、強い痛みを伴うのが特徴です。

発症頻度は少ないが、爪の下の激痛の原因として重要!

30~50歳の女性にやや多いが、男女ともに発症する可能性がある。

主な症状

- 爪の下(爪甲下)に小さなしこりができる

- 強い痛み(特に冷たいものに触れると激痛)

- 爪の色が変わる(紫色・青色・赤色になることも)

- 患部を押すと鋭い痛みが走る

- 長期間(数年~数十年)続くことが多い

初期は痛みが軽いが、次第に冷たい刺激や圧迫で強い痛みが出るようになる。

爪の変形を伴うこともあり、進行すると爪の成長が妨げられることがある。

グロムス腫瘍の原因

グロムス腫瘍の正確な原因は不明ですが、グロムス小体(血流を調節する微小血管の集合体)から発生することが知られています。

この小体が異常に増殖し、腫瘍を形成すると考えられています。

- 外傷(爪をぶつける・挟むなどの衝撃) → 発症の引き金になることがある

- 血流の異常 → 爪や指の血管系に関連して発生

- 先天的な要因 → グロムス小体の異常が関係する可能性

発症の直接的な原因ははっきりしていないが、外傷後に発症するケースも多い!

診断方法

1. 視診・触診

爪の下の変色や腫れをチェック

ラブテスト(Love’s test):患部を押すと鋭い痛みが出る

2. 画像検査

- X線(レントゲン) → 骨が侵食されているか確認

- MRI検査 → 腫瘍の正確な位置や大きさを評価(確定診断に有効)

- ダーモスコピー(皮膚拡大鏡) → 爪の下の変化を詳細に観察

MRIは診断の決め手となることが多く、腫瘍の存在を正確に確認できる!

グロムス腫瘍の治療法

グロムス腫瘍は放置しても悪性化しないですが、痛みが強く日常生活に支障をきたすため、手術での摘出が基本となります。

① 保存療法(軽症の場合)

鎮痛剤(NSAIDs)を服用して痛みを抑える

爪や指への過度な刺激を避ける

ただし、根本的な治療にはならないため、痛みが続く場合は手術を検討!

② 手術療法(標準治療)

腫瘍摘出術(局所麻酔で行う) → 爪を剥がし、腫瘍を完全に取り除く

手術の成功率は高く、再発率も低い(約5~10%)。

手術後は痛みが劇的に軽減し、通常数週間で日常生活に戻れる!

予防と再発防止

- 手や指を強くぶつけないように注意する

- 冷たい刺激を避け、指先の血流を良くする(マッサージ・温める)

- 手術後は、傷口を清潔に保ち、医師の指示に従って経過観察

再発率は低いが、まれに取り残しや新たな腫瘍が発生することがあるため、痛みが再発した場合は早めに再診!

まとめ

- グロムス腫瘍は、爪の下にできる良性腫瘍で、冷たい刺激や圧迫で激痛が出るのが特徴

- 原因は不明だが、グロムス小体(血管系の微小構造)の異常増殖が関係

- 診断にはMRIが有効で、確定診断には手術が必要

- 治療は手術による摘出が基本で、成功率が高い

- 再発率は低いが、痛みが続く場合は早めの受診が大切!

指先や爪の下に長期間続く激痛がある場合は、整形外科や皮膚科を受診し、適切な検査を受けましょう!

手首の痛みや腫れ手関節部ガングリオンとは?

手関節部ガングリオン(ganglion cyst)とは、手首(手関節)周囲にできるゼリー状の粘液が詰まった良性の腫瘤(しこり)です。

関節や腱の周囲に発生しやすく、特に手首の甲側(背側)に多いのが特徴です。

主な症状

- 手首に丸いしこり(腫れ)ができる

- 触ると弾力があり、ゴムのような感触

- 痛みはないことが多いが、大きくなると違和感や神経圧迫による痛みが出ること

- 手首を動かすとしこりが大きくなったり、小さくなったりする

- しこりが自然に消えることもある

大きさは1〜3cm程度が一般的だが、大きくなると違和感や神経圧迫による痛みを引き起こすことがある。

女性に多く、特に20〜40代で発症しやすい。

原因

ガングリオンの正確な発生メカニズムは不明ですが、以下の要因が関係していると考えられています。

- 関節や腱鞘の摩擦・負担(繰り返しの動作による刺激)

- 関節液の過剰分泌(関節や腱鞘からゼリー状の液体が漏れ出す)

- 関節の変性(老化による影響)

- 外傷や炎症による影響(手首を強く打った後に発生することもある)

特に手をよく使う人(PC作業、スポーツ、楽器演奏など)に多い!

診断方法

1. 視診・触診

- しこりの大きさ・硬さ・可動性をチェック

- 光を当てると透けて見える(透光性がある)

2. 画像検査

- エコー(超音波検査) → 内容がゼリー状であることを確認

- MRI検査 → しこりの正確な位置や神経圧迫の有無を評価

- X線(レントゲン) → 骨や関節の異常がないか確認

治療法

ガングリオンは良性の腫瘍であり、症状がなければ治療せず経過観察することが多いです。

ただし、痛みや神経圧迫がある場合は治療を検討します。

① 経過観察(無症状の場合)

痛みや動作の制限がなければ、そのまま様子を見る。

自然に小さくなったり、消えたりすることがある。

② 保存療法(症状がある場合)

穿刺吸引(注射器でゼリー状の内容物を吸い取る)

→ 一時的にしこりが小さくなるが、再発することが多い。

ステロイド注射(炎症を抑える)

サポーターやテーピングで手首の負担を減らす。

③ 手術(再発や神経圧迫が強い場合)

関節鏡下ガングリオン摘出術(小さな傷で行う低侵襲手術)

開放手術(再発リスクを抑えるため、根本から切除)

手術後の再発率は約5〜10%

日常生活には数週間で復帰可能

予防と再発防止

- 手首の過度な負担を避ける(休憩を取りながら作業する)

- 適度なストレッチやリハビリで手首の柔軟性を保つ

- サポーターやテーピングで手首を保護

まとめ

- 手関節部ガングリオンは、手首の小指側や甲側にできるゼリー状の良性腫瘤

- 無症状なら治療不要だが、痛みや神経圧迫がある場合は治療が必要

- 穿刺吸引で一時的に改善するが、再発しやすい

- 再発や神経圧迫が強い場合は手術を検討

- 手首の負担を減らすことで予防・再発防止が可能

手首のしこりや違和感が気になる場合は、整形外科でエコーやMRI検査を受け、適切な治療を検討しましょう!

キーンベック病とは?

キーンベック病(Kienböck disease)とは、手首の中央にある「月状骨(げつじょうこつ)」が血流不足により壊死(えし)してしまう病気です。

進行すると月状骨が潰れ、手首の痛みや動きの制限を引き起こすことがあります。

月状骨とは?

月状骨は、手首(手根骨)の中央にある小さな骨で、手関節の動きをスムーズにする役割があります。

この骨への血流が何らかの理由で低下すると、骨が弱くなり、最終的に潰れてしまうことがあります。

主な症状

- 手首(特に中央付近)の痛み

- 手をついたり、物をつかむと痛みが増す

- 手首の腫れ・動かしにくさ

- 握力の低下(ペットボトルのキャップが開けにくい など)

- 進行すると手首の変形が起こることも

初期では痛みが軽いことが多いが、進行すると骨が潰れて手首の変形や強い痛みが出る。

症状が数ヶ月~数年かけて徐々に悪化するのが特徴。

キーンベック病の原因

キーンベック病の明確な原因は不明ですが、血流障害が関係していると考えられています。

発症リスクが高い要因

- 手をよく使う仕事やスポーツ(大工・料理人・テニス・バスケなど)

- 生まれつきの手根骨の形の違い(月状骨に負担がかかりやすい骨格)

- 外傷(手首の骨折・打撲・捻挫など)

- 血流が悪くなる病気(糖尿病・リウマチ・ステロイド長期使用など)

特に20〜40代の男性に多い!

利き手側の手首に発症しやすい!

診断方法

1. 視診・触診

手首の中央(背側)を押すと痛みがある

手を曲げたり伸ばしたりすると痛みが強くなる

2. 画像検査

- X線(レントゲン):月状骨の白さ(硬化)や変形を確認

- MRI検査:骨の血流が低下しているかを評価(早期診断に有効)

- CT検査:骨の崩れや変形の程度を詳細に確認

レントゲンでは異常が見つかりにくいことがあり、MRI検査が有効!

病期分類(ステージ別)と治療法

キーンベック病は進行度に応じて4段階(Stage I〜IV)に分類され、それに応じた治療が必要になります。

① 初期(Stage I)

レントゲンでは異常なし(MRIで血流障害が確認される)

手首の痛みがあるが、骨の崩壊はない

治療法(辺保存療法)

- 安静・ギプス固定(3〜6週間)

- 痛み止め(NSAIDs)で炎症を抑える

- 手首への負担を軽減する生活指導

早期なら適切な治療で骨の血流が回復し、進行を防げることもある!

② 進行期(Stage II)

レントゲンで月状骨が白く硬くなる(骨硬化)

骨の壊死が始まるが、形はまだ保たれている

治療法(保存療法 or 手術)

- 保存療法(ギプス固定・薬・リハビリ)を試す

- 血流改善手術(血管柄付き骨移植術) → 月状骨の血流を回復させる手術を検討

Stage IIのうちに治療を開始すれば、回復の可能性が高い!

③ 変形期(Stage III)

- 月状骨が部分的に潰れる

- 手首の動きが悪くなり、強い痛みが出る

- 関節の不安定性が出る(手首がぐらつく感じ)

治療法(手術療法が中心)

- 骨切り術(尺骨短縮術) → 月状骨の負担を減らし、進行を遅らせる

- 関節固定術(手首の関節を固定する) → 痛みを和らげるための最終手段

この段階まで進行すると、完全な回復は難しくなるため、早めの治療が重要!

④ 末期(Stage IV)

- 月状骨が完全に崩壊し、関節の変形が進行

- 手首の痛みが強く、可動域が大幅に制限される

- 変形性関節症へ進行

治療法(手術療法)

- 関節固定術(手首を固定して痛みを軽減)

- 人工関節置換術(手首の機能を改善)

末期になると手首の機能が大幅に制限されるため、早期発見・早期治療が最も重要!

予防と再発防止

- 手首への過度な負担を避ける(スポーツ・重労働)。

- 手首の柔軟性を維持するためのストレッチ・リハビリ。

- 手首の痛みを感じたら、早めに整形外科を受診する。

まとめ

- キーンベック病は、手首の月状骨が血流不足で壊死する疾患

- 手首の中央に痛みがあり、進行すると骨が潰れ、変形する

- 初期ならギプス固定や薬で改善することもあるが、進行すると手術が必要

- 早期発見・早期治療が重要!痛みが続く場合は整形外科を受診しよう!

手首の違和感や痛みが長引く場合、放置せずにMRI検査を受けることをおすすめします!

TFCC損傷とは?

TFCC(三角線維軟骨複合体:Triangular Fibrocartilage Complex)は、手首の小指側にある軟骨や靭帯の集合体で、手首の安定性を保ち、スムーズな動きを助ける重要な組織です。

TFCC損傷(TFCC injury)とは、このTFCCがスポーツや外傷、加齢による摩耗で損傷し、痛みや可動域の制限が生じる疾患を指します。

TFCC損傷の主な症状

- 手首の小指側の痛み(特に動かしたとき)

- ドアノブを回す・瓶のフタを開けると痛む

- 手首を小指側に曲げると痛みが増す(尺屈痛)

- 手をついたり、重いものを持つと痛む

- クリック音やひっかかる感じがする

慢性化すると、手首の可動域が狭くなり、握力が低下することもある。

放置すると変形性手関節症に進行することがあるため、早期治療が重要!

TFCC損傷の原因

TFCC損傷は、外傷性(ケガによるもの)と変性性(加齢や摩耗によるもの)の2つのタイプがあります。

1. 外傷性TFCC損傷

- 転倒して手をついた際に発生(スポーツ・事故)

- 手首を強くひねる動作(テニス・ゴルフ・野球・バスケ)

- 重い荷物を持つ・繰り返しの手首への負荷

2. 変性性TFCC損傷

- 加齢によるTFCCの摩耗(40歳以上で発症しやすい)

- 関節リウマチなどの炎症性疾患

- 手首の反復運動(工場作業・PC作業・家事など)

スポーツ選手や手をよく使う仕事の人は特に発症しやすい!

診断方法

1. 診察・徒手検査

尺側ストレステスト(小指側に手首を傾けると痛み)

回旋テスト(手首をひねると痛みが出る)

TFCC負荷テスト(手首を軸圧しながらひねると痛む)

2. 画像検査

X線(レントゲン):骨折や変形の有無を確認

MRI検査:TFCCの損傷の有無や程度を評価(確定診断に有効)

関節造影検査:造影剤を用いてTFCCの断裂を詳しく確認

TFCC損傷の治療法

TFCC損傷の治療は、損傷の程度や症状の強さによって異なります。

① 軽症(保存療法)

手首の安静・固定(サポーター・ギプス)

痛み止め(NSAIDs・湿布・塗り薬)

リハビリ(手首の可動域・筋力を維持)

固定期間は2〜6週間。軽症なら3ヶ月程度で改善することが多い。

② 痛みが続く場合(注射治療)

ステロイド注射(炎症を抑え、痛みを軽減)

ヒアルロン酸注射(関節の動きをスムーズにする)

一時的に痛みを軽減できるが、根本治療にはならないため、リハビリと併用が推奨される。

③ 重症・保存療法で改善しない場合(手術療法)

関節鏡視下TFCC縫合術(TFCCの断裂を縫合する)

関節鏡視下デブリードマン(損傷した部分を切除)

尺骨短縮術(TFCCに負担をかける骨の長さを調整)

術後はギプス固定し、約3ヶ月でスポーツ復帰が可能。

予防と再発防止

- 手首を過度に使いすぎない(適度に休憩を取る)

- ストレッチや筋力トレーニングで手首を強化

- スポーツや仕事でのフォームを見直し、負担を軽減

- サポーターやテーピングで手首の負担を減らす

まとめ

- TFCC損傷は、手首の小指側の軟骨や靭帯が損傷する疾患

- スポーツや転倒、加齢による摩耗が主な原因

- 軽症なら保存療法(安静・固定・リハビリ)で回復可能

- 痛みが強い場合は「ステロイド注射」、重症なら「関節鏡手術」を検討

- 手首の痛みが続く場合は早めに整形外科を受診しよう!

手首の違和感や痛みを放置せず、適切な治療で早期回復を目指しましょう!

尺骨突き上げ症候群とは?

尺骨突き上げ症候群(Ulnar Impaction Syndrome, UIS)とは、手首の小指側(尺側)で、尺骨が橈骨よりも長くなり、手関節に圧迫を引き起こすことで痛みや動きの制限が生じる疾患です。

尺骨が長すぎると、手首の軟骨や三角線維軟骨複合体(TFCC)に負担がかかり、摩耗や損傷を引き起こします。

主な症状

- 手首の小指側の痛み(特に使った後に悪化)

- ドアノブを回す、瓶のフタを開ける、手をつく動作で痛みが増す

- 手首のクリック音(ポキポキ、ゴリゴリする感覚)

- 手首の腫れや違和感が続く

- 進行すると握力が低下し、物を持つのがつらくなる

初期は動作時に違和感がある程度だが、進行すると安静時にも痛みを感じるようになる。

長期間放置すると、TFCCや関節軟骨の損傷が進行し、変形性手関節症に移行することもある。

尺骨突き上げ症候群の原因

尺骨突き上げ症候群は、尺骨が相対的に長い(尺骨+)ために手関節に圧迫がかかることが主な原因です。

原因となる要因

- 先天的な骨格の違い(生まれつき尺骨が長い「尺骨+」)

- 加齢(骨の変形や関節軟骨の摩耗により尺骨+になる)

- 骨折後の変化(橈骨遠位端骨折後に橈骨が短縮し、相対的に尺骨が長くなる)

- 過度な手首の使用(スポーツ・重量物の持ち上げなど)

特にスポーツ選手(テニス・野球・バドミントン・ゴルフ)や、手をよく使う職業の人に多い!

診断方法

1. 視診・触診

手首の小指側を押して痛みがあるか確認

手首の動きを確認(回旋・屈曲・伸展時の痛み)

2. 画像検査

X線(レントゲン) → 尺骨の長さ(尺骨+ or 正常)を確認

MRI検査 → TFCC損傷や関節軟骨の摩耗を評価(確定診断に有効)

CT検査(必要に応じて) → 骨の変形や関節の異常を詳細に確認

MRIはTFCCの損傷や関節軟骨の摩耗を確認するために重要!

尺骨突き上げ症候群の治療法

症状の程度に応じて保存療法(手術なし)と手術療法があります。

① 保存療法(軽症・中等症)

- 手首の負担を減らす(スポーツ・重労働を控える)

- サポーターやテーピングで関節を保護

- 消炎鎮痛薬(NSAIDs:ロキソニン・イブプロフェンなど)

- 湿布・塗り薬(消炎鎮痛剤)

- リハビリ

前腕の筋力トレーニングで手首の安定性を向上

ストレッチで手首の柔軟性を維持

軽症なら、数週間〜数ヶ月の保存療法で改善することが多い。

② 注射療法(痛みが強い場合)

ステロイド注射(関節内注射) → 炎症を抑え、一時的に痛みを和らげる

ヒアルロン酸注射 → 関節の動きをスムーズにする

注射の効果は一時的であり、根本治療にはならないが、保存療法の一環として有効!

③ 手術療法(重症・保存療法で改善しない場合)

尺骨短縮術(Ulnar Shortening Osteotomy, USO)

尺骨を数ミリ短縮し、突き上げを軽減

プレート固定を行い、約6〜8週間で骨が癒合する

関節鏡視下デブリードマン(TFCC損傷がある場合)

損傷したTFCCを切除し、痛みを軽減する

橈骨延長術(橈骨短縮が原因の場合)

橈骨を長くすることで、相対的な尺骨の長さを調整

手術は症状が重い場合に選択されるが、尺骨短縮術は有効性が高く、改善率が高い!

予防と再発防止

- 手首の負担を減らす(無理な動作を避ける)

- サポーターやテーピングで関節を安定させる

- ストレッチ・リハビリで手首の柔軟性と筋力を強化

- スポーツ時のフォームを見直し、手首の負担を減らす

尺骨+の骨格を持っている人は、日常的なケアで症状を予防することが重要!

まとめ

- 尺骨突き上げ症候群は、手首の小指側に痛みを引き起こす疾患で、尺骨が相対的に長いことが原因

- 手首の使いすぎや、橈骨骨折後の変化が発症のリスクになる

- 軽症ならサポーター・薬・リハビリ、痛みが強い場合はステロイド注射が有効

- 重症の場合は尺骨短縮術などの手術を検討

- 予防には、手首の負担を減らし、ストレッチ・筋力トレーニングが重要!

手首の痛みが続く場合は、早めに整形外科を受診し、適切な治療を受けましょう!

尺側手根屈筋腱鞘炎とは?

尺側手根屈筋腱鞘炎(しゃくそくしゅこんくっきんけんしょうえん)とは、手首の小指側にある「尺側手根屈筋(FCU: Flexor Carpi Ulnaris)」の腱や腱鞘(腱を包む膜)が炎症を起こし、痛みや腫れを引き起こす疾患です。

手を繰り返し使う動作が原因で発症し、スポーツ選手(ゴルフ・テニス・野球)や手をよく使う仕事の人に多いのが特徴です。

症状

- 手首の小指側の痛みや腫れ(特に動かすと痛い)

- 手首を曲げたり、小指側にひねると痛みが増す

- 安静にしていると痛みが和らぐが、使うと再び痛む

- 腱の周囲に圧痛(押すと痛い)

- 慢性化すると、腱が肥厚し、動かすたびにゴリゴリとした感触がある

痛みが強いと、手を握ったり、重いものを持つのが困難になることもある。

ゴルファーやテニス選手は、スイング時の痛みが特徴的。

原因

尺側手根屈筋腱鞘炎は、腱や腱鞘に過度な負担がかかることが主な原因です。

- 手首を繰り返し使うスポーツ(ゴルフ・テニス・野球)

- 長時間のキーボード・マウス操作(オーバーユース)

- 重量物を持つ仕事(大工・配達業など)

- 楽器演奏(ピアノ・ギター・バイオリン)

- 関節リウマチや腱の変性(加齢による影響)

特に「手首を曲げる」「小指側に手をひねる」動作が多いと発症しやすい!

診断方法

手首の小指側の痛みや炎症が見られた場合、以下の方法で診断を行います。

1. 診察(理学的検査)

圧痛テスト:尺側手根屈筋の腱を押して痛みがあるか確認

抵抗運動テスト:手首を曲げる or 小指側に動かすと痛みが悪化

2. 画像検査

エコー(超音波検査)

→ 炎症や腱の肥厚を確認できる

MRI

→ 慢性化している場合や腱の損傷の有無を詳細に評価

尺側手根屈筋腱鞘炎の治療法

① 軽症(保存療法)

安静・負担の軽減

手首の使いすぎを避ける(特に反復動作を減らす)

テーピング・サポーターを使用し、負担を軽減

薬物療法

NSAIDs(ロキソニン・イブプロフェンなど):炎症と痛みを抑える

湿布・塗り薬(消炎鎮痛剤)

リハビリ・ストレッチ

手首の可動域を保ちつつ、無理なく動かす

前腕の筋肉をほぐし、腱の負担を軽減

② 痛みが強い場合(注射治療)

ステロイド注射(局所注射):強い炎症を抑える

ヒアルロン酸注射(腱の滑りを改善)

ただし、ステロイド注射は繰り返し行うと腱が弱くなるリスクがあるため、慎重に使用!

③ 慢性化・重症例(手術療法)

腱鞘切開術(腱の圧迫を解放する)

腱の滑走を改善する手術(癒着が強い場合)

手術は保存療法で改善しない場合に検討!

通常、術後はリハビリを行いながら、数週間で日常生活に復帰可能。

予防と再発防止

- 長時間の手の使用を避け、適度に休憩をとる

- 手首のストレッチ・マッサージを行う

- サポーターやテーピングで負担を減らす

- ゴルフ・テニス・楽器演奏時は、手首に優しいフォームを意識する

まとめ

- 尺側手根屈筋腱鞘炎は、手首の小指側の腱が炎症を起こす疾患

- 繰り返しの動作(ゴルフ・テニス・PC作業・楽器演奏など)が原因

- 軽症なら安静・薬・リハビリで改善可能

- 痛みが強い場合は「ステロイド注射」、慢性化した場合は「手術」を検討

- 予防にはストレッチや適度な休息が重要!

手首の小指側に違和感を感じたら、早めに整形外科を受診し、適切な治療を受けましょう!

手根管症候群とは?

手根管症候群(しゅこんかんしょうこうぐん)とは、手首にある「手根管(しゅこんかん)」という狭いトンネルの中で、正中神経(せいちゅうしんけい)が圧迫されることで起こる神経障害です。

特に中年以降の女性に多い疾患で、指のしびれや痛み、手の動かしにくさが主な症状です。

手根管とは?

手根管は、手首の骨と靭帯に囲まれたトンネルで、その中を正中神経と指を動かす腱(屈筋腱)が通っています。

何らかの原因で手根管が狭くなると、正中神経が圧迫され、しびれや痛みが発生します。

手根管症候群の主な症状

- 親指・人差し指・中指・薬指の親指側がしびれる

- 指先がジンジンする、焼けるような痛みがある

- 手を振るとしびれが軽減する(シェイクハンドサイン)

- 朝方や夜間に症状が強くなる(特に就寝中に悪化しやすい)

- 親指の付け根(母指球)がやせてくる(進行期)

- 細かい動作がしにくくなる(ボタンを留める・箸を使うなど)

初期症状では「しびれ」がメインですが、進行すると親指の筋力が低下し、つまむ動作が難しくなることがあります。

手根管症候群の原因

手根管症候群の原因は様々ですが、特に女性ホルモンや手の使いすぎが関係していると考えられています。

- 女性ホルモンの影響(更年期・妊娠・閉経後)

- 手の使いすぎ(パソコン・スマホ・料理・手芸・楽器演奏など)

- 加齢(50歳以上で発症しやすい)

- 関節リウマチや糖尿病(腱の腫れ・神経障害を引き起こす)

- 骨折や手首の外傷(手根管が狭くなる原因に)

- 透析(アミロイド沈着による圧迫)

診断方法

手根管症候群は問診・理学検査・画像検査を組み合わせて診断します。

1. テスト(診察)

ティネル徴候(Tinel’s sign)

→ 手首を軽くたたくと指に「ビリッ」としびれが走る

ファーレンテスト(Phalen’s test)

→ 手首を90°曲げて1分間保持すると、しびれや痛みが出る

2. 画像検査

エコー(超音波検査):正中神経の腫れを確認

神経伝導検査(NCS):神経の伝わる速度を測定(異常があれば診断確定)

MRI・レントゲン:骨折や腫瘍、手根管の形状を評価

手根管症候群の治療法

手根管症候群の治療は、症状の程度によって異なります。

① 軽症・中等症(保存療法)

手首の安静と生活習慣の改善

手を使いすぎない(特に反復動作を控える)

夜間は手首を固定する装具(ナイトスプリント)を使用

冷え対策をする(血流をよくする)

薬物療法

NSAIDs(ロキソニンなどの鎮痛薬):痛みや炎症を抑える

ビタミンB12(メコバラミン):神経の修復を助ける

ステロイド注射(局所注射):一時的に炎症を抑え、神経の圧迫を軽減

② 重症(手術療法)

痛みが強く、長期間続く場合

親指の付け根の筋肉(母指球)がやせてきた場合

保存療法で改善しない場合

手根管開放術(手術)

- 手根靭帯を切開し、神経の圧迫を解放する

- 局所麻酔で行い、入院不要(日帰り手術も可能)

- 関節鏡(内視鏡)を使った低侵襲手術もある

手術後の経過

- 術後1〜2週間で日常生活に戻れる

- 完全に回復するまで約3か月

予防と再発防止

長時間の手の使用を避け、適度に休憩をとる

手首のストレッチ・マッサージを行う

冷え対策(温める・血流改善)

ビタミンB12を積極的に摂取(魚・肉・卵・乳製品)

まとめ

- 手根管症候群は、手首の「手根管」で正中神経が圧迫されることで起こる

- 親指・人差し指・中指のしびれや痛みが特徴

- 女性に多く、更年期や妊娠、手の使いすぎが関係

- 軽症なら保存療法(装具・薬・注射)で改善可能

- 重症の場合は「手根管開放術(手術)」が有効

- 早期診断・早期治療が重要!しびれが続く場合は整形外科を受診しよう!

手のしびれや痛みを放置せず、適切な治療で快適な生活を取り戻しましょう!

ドケルバン病とは?

ドケルバン病(De Quervain’s disease)とは、手首の親指側にある腱(長母指外転筋・短母指伸筋)が炎症を起こし、痛みや腫れを引き起こす疾患です。

狭窄性腱鞘炎(きょうさくせいけんしょうえん)とも呼ばれ、手をよく使う人や産後の女性に多く発症します。

特に「親指を頻繁に使う動作(スマホ操作・抱っこ・キーボード作業)」が発症のリスクとなる!

腱が炎症を起こし、トンネル(腱鞘)の中でスムーズに動かなくなるのが原因。

主な症状

- 親指の付け根から手首にかけて痛みや腫れがある

- 親指を動かすと痛みが走る(特に物をつかむ・持ち上げるとき)

- 手首の親指側を押すと痛みが増す(圧痛)

- 進行すると親指の動きが悪くなり、握力が低下する

- 親指を動かしたときに引っかかる感じ(腱がスムーズに動かない)

初期は違和感程度だが、放置すると強い痛みや動作制限が生じることがある。

産後の女性・育児中の母親・スマホを頻繁に使う人に多い。

ドケルバン病の原因

- 親指の使いすぎ(スマホ・キーボード・ゲーム・手作業)

- 抱っこや家事(産後の女性に多い)

- ホルモンの影響(妊娠・更年期でエストロゲンが減少)

- 関節リウマチや糖尿病(炎症が起こりやすくなる)

- 手首の外傷や過去の負傷(手をついた衝撃など)

特に「親指を広げる・曲げる・ひねる動作」が頻繁な人は要注意!

診断方法

1. 視診・触診

腱の腫れ・圧痛(親指の付け根から手首にかけて痛む)

親指を動かしたときの動きや痛みの有無を評価

2. フィンケルシュタインテスト(Finkelstein test)

親指を握り込んで手首を小指側に曲げる(尺屈)と痛みが出る

このテストで強い痛みが出る場合、ドケルバン病の可能性が高い!

3. 画像検査

エコー(超音波検査) → 腱の炎症・肥厚を確認

MRI検査(必要に応じて) → 他の疾患(関節炎・腱損傷)との鑑別

レントゲンは通常不要だが、骨の異常が疑われる場合に行うこともある。

ドケルバン病の治療法

症状の程度に応じて保存療法(手術なし)と手術療法があります。

① 保存療法(軽症~中等症)

手首・親指を安静にする(サポーター・装具の使用)

親指の負担を減らす(スマホ・キーボード・家事の負担を軽減)

消炎鎮痛薬(NSAIDs:ロキソニン・イブプロフェンなど)

湿布・塗り薬(消炎鎮痛剤)

リハビリ

ストレッチで腱の動きを改善

前腕の筋力トレーニングで手首の安定性を向上

症状が軽い場合、数週間~数ヶ月の保存療法で改善することが多い。

② 注射療法(痛みが強い場合)

ステロイド注射(腱鞘内に直接注入) → 炎症を抑え、痛みを軽減

約80%の人が1回の注射で症状が改善するが、再発することもある。

ステロイド注射は繰り返すと腱が弱くなるリスクがあるため、慎重に使用!

③ 手術療法(重症・保存療法で改善しない場合)

腱鞘切開術(狭くなった腱鞘を切開し、腱の動きを改善)

局所麻酔で行い、日帰り手術が可能

手術後はリハビリを行いながら、通常1〜2ヶ月で日常生活に復帰可能!

再発のリスクは低く、手術後の改善率は高い!

予防と再発防止

親指の使いすぎを防ぐ(適度に休憩を取る)

スマホやキーボードの持ち方・使い方を見直す

手首・指のストレッチを行い、柔軟性を維持

サポーターやテーピングで手首の負担を軽減

親指を酷使しないことが、最も重要な予防策!

まとめ

- ドケルバン病は、手首の親指側にある腱が炎症を起こし、痛みを伴う疾患

- 親指の使いすぎ(スマホ・育児・PC作業・手作業)が主な原因

- つまむ・持つ・ひねる動作で痛みが出やすい(フィンケルシュタインテストで診断)

- 軽症ならサポーター・薬・ストレッチ、痛みが強い場合はステロイド注射が有効

- 重症例では手術(腱鞘切開術)を検討し、改善率は高い!

- 予防には「親指を休ませる・負担を減らす・ストレッチを続ける」ことが大切!

親指の痛みが続く場合は、早めに整形外科を受診し、適切な治療を受けましょう!

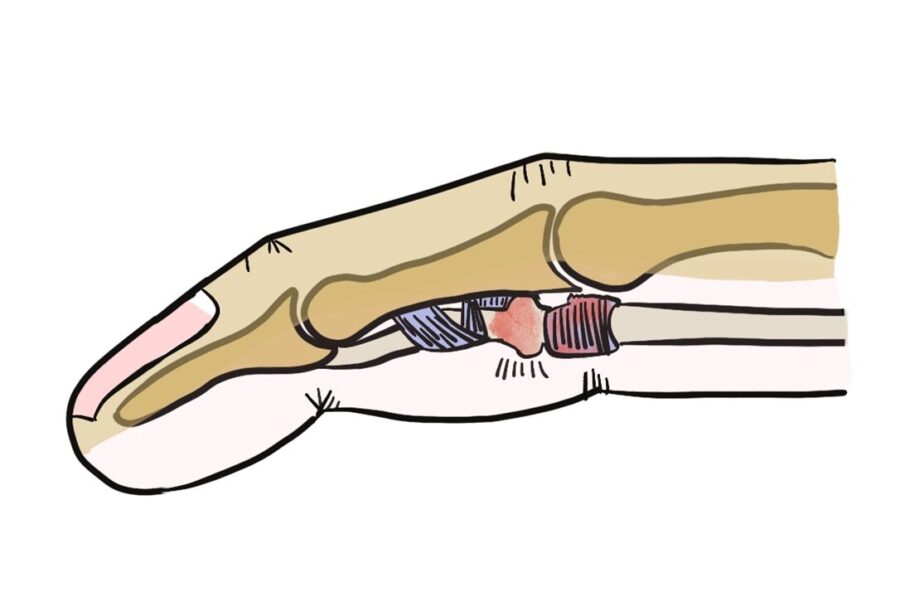

ばね指(狭窄性腱鞘炎)とは?

ばね指(弾発指、Trigger finger)とは、指を動かす腱(屈筋腱)が炎症を起こし、腱鞘(けんしょう:腱を包むトンネル)でスムーズに動かなくなる疾患です。

指を曲げ伸ばしするとカクンと引っかかる感じ(ばね現象)がし、悪化すると指が動かなくなることもあります。

特に手をよく使う人(家事・PC作業・スポーツ・楽器演奏)や、妊娠・更年期の女性に多い!

指の付け根にしこり(腱の肥厚)を感じることもある。

主な症状

指の付け根(掌側)が痛む、腫れる

指を動かすとカクンと引っかかる(ばね現象)

朝起きたときに指がこわばる(動かしにくい)

進行すると指がロックされ、動かなくなることもある

親指・中指・薬指に多く発症するが、すべての指で起こる可能性がある

初期は軽い痛みや違和感だけだが、悪化すると指が完全に動かなくなることもある。

手を握ったり、ペットボトルのフタを開ける動作で痛みが出やすい。

ばね指の原因

手や指の使いすぎ(長時間のPC作業・料理・手作業・スポーツ)

加齢(40歳以上で発症しやすい)

ホルモンの影響(妊娠・更年期の女性に多い)

糖尿病・関節リウマチ(腱鞘が炎症を起こしやすい)

特に、更年期の女性や糖尿病患者では、ばね指になりやすいことが知られている!

診断方法

1. 視診・触診

指の付け根(掌側)を押して痛みがあるか確認

ばね現象(指の引っかかり)を確認

2. 画像検査

エコー(超音波検査) → 腱の炎症や肥厚の有無を確認

X線(レントゲン) → 骨の異常がないかをチェック(通常は必要なし)

診察のみで診断可能なことが多いが、重症例ではエコー検査が有効!

ばね指の治療法

ばね指は、症状の程度に応じて「保存療法(手術なし)」と「手術療法」があります。

① 保存療法(軽症~中等症)

指の使いすぎを避ける(負担を減らす)

サポーターやテーピングで固定し、安静にする

消炎鎮痛薬(NSAIDs:ロキソニン・イブプロフェンなど)

湿布・塗り薬(消炎鎮痛剤)

リハビリ・ストレッチ

指のストレッチで腱の動きをスムーズにする

手や指のマッサージで血流を改善

軽症なら、数週間~数ヶ月の保存療法で改善することが多い。

② 注射療法(痛みが強い場合)

ステロイド注射(腱鞘内に直接注入) → 炎症を抑え、痛みを軽減

約70〜80%の人が1回の注射で症状が改善するが、再発することもある。

ステロイド注射を繰り返すと腱が弱くなるリスクがあるため、慎重に使用!

③ 手術療法(重症・保存療法で改善しない場合)

腱鞘切開術(狭くなった腱鞘を切開し、腱の動きを改善)

局所麻酔で行い、日帰り手術が可能

手術後はリハビリを行いながら、通常1〜2ヶ月で日常生活に復帰可能!

再発のリスクは低く、手術後の改善率は高い!

予防と再発防止

指の使いすぎを防ぐ(適度に休憩を取る)

スマホ・キーボードの持ち方・使い方を見直す

指のストレッチを行い、柔軟性を維持

サポーターやテーピングで指の負担を軽減

特に「朝のこわばり」がある場合は、温めることで症状が和らぐことが多い!

まとめ

- ばね指は、指の腱が炎症を起こし、動きが悪くなる疾患

- 指の使いすぎ・ホルモンの影響(更年期・妊娠)・糖尿病がリスク要因

- つまむ・握る動作で指が引っかかる(ばね現象が特徴)

- 軽症ならサポーター・薬・ストレッチ、痛みが強い場合はステロイド注射が有効

- 重症例では手術(腱鞘切開術)を検討し、改善率は高い!

- 予防には「指を休ませる・負担を減らす・ストレッチを続ける」ことが大切!

指の痛みや引っかかりが続く場合は、早めに整形外科を受診し、適切な治療を受けましょう!

指のしびれ胸郭出口症候群とは?

胸郭出口症候群(TOS:Thoracic Outlet Syndrome)とは、首から腕に向かう神経や血管(腕神経叢・鎖骨下動脈・鎖骨下静脈)が圧迫されることで、腕や手にしびれ・痛み・冷感などの症状を引き起こす疾患です。

「猫背・なで肩・筋肉の緊張・肩をよく使うスポーツ・重い荷物を持つ仕事」などが発症のリスクになる!

特に20〜40代の女性に多く、デスクワークやスマホの使用が影響することも!

主な症状

肩や首のこり、肩甲骨周辺の痛み

腕や手のしびれ(特に小指側)、脱力感、握力低下

長時間のデスクワークや腕を上げる動作で症状が悪化

手が冷たくなる(血流障害による冷感)

朝起きたときに手のむくみ・しびれを感じることがある

腕を上げると症状が悪化するのが特徴!(ハンドルを握る、洗濯物を干すなど)

重症になると、物を落としやすくなったり、指が動かしにくくなることもある。

胸郭出口症候群の原因

胸郭出口とは?

胸郭出口(thoracic outlet)は、首の付け根から鎖骨・第一肋骨を通って腕へと向かう神経や血管が通る狭いスペースです。

この部位が狭くなったり、圧迫されることで神経や血管が障害され、しびれや痛みが生じるのが胸郭出口症候群です。

- なで肩(鎖骨の角度が低く、神経や血管が圧迫されやすい)

- 猫背(肩が前方に入り、神経・血管に負担がかかる)

- 筋肉の過緊張(斜角筋・小胸筋・鎖骨下筋の硬さ)

- 重い荷物を持つ・スポーツ(野球・バレーボール・水泳など)

- 長時間のデスクワーク・スマホの使用(前かがみ姿勢)

- 外傷(鎖骨骨折や交通事故などで構造が変化)

特に「なで肩」の人は、肩が下がることで鎖骨の角度が変わり、神経・血管が圧迫されやすい!

診断方法

1. 視診・触診

姿勢の確認(なで肩・猫背・肩の左右差)

肩や首周囲の筋肉の緊張をチェック

2. 特殊テスト

アドソンテスト(Adson’s test)

→ 腕を後ろに引き、首を回すと脈が弱くなる or しびれが出る

ライトテスト(Wright’s test)

→ 腕を上げた状態で脈が消失 or しびれが出る

ルーステスト(Roos test)

→ 腕を上げて手を開閉すると、しびれや脱力が出る

いずれかのテストで症状が再現される場合、胸郭出口症候群の可能性が高い!

3. 画像検査

X線(レントゲン) → 頚肋(けいろく:余分な肋骨)や骨の異常を確認

MRI・CT → 神経・血管の圧迫の有無を詳細に確認

血流検査(血管造影) → 動脈や静脈の狭窄を評価

症状が軽度なら診察だけで診断可能だが、重症例ではMRIや血流検査が有効!

胸郭出口症候群の治療法

症状の程度に応じて保存療法(手術なし)と手術療法があります。

① 保存療法(軽症~中等症)

姿勢改善(猫背・巻き肩の矯正)

デスクワーク・スマホ使用時の姿勢指導

肩や首のストレッチ(斜角筋・小胸筋・肩甲骨周囲)

消炎鎮痛薬(NSAIDs:ロキソニン・イブプロフェンなど)

リハビリ・運動療法

肩甲骨を動かすエクササイズ(肩甲骨を引き寄せる運動)

大胸筋・小胸筋のストレッチ(胸の前を広げるストレッチ)

体幹トレーニング(猫背改善)

デスクワーク中はこまめに休憩を取り、姿勢を改善することが大切!

② 注射療法(痛みが強い場合)

神経ブロック注射(星状神経節ブロック) → 神経の圧迫を軽減し、痛みを和らげる

ボツリヌス毒素注射(筋肉の緊張を緩和)

一時的に症状を軽減するが、根本治療にはならないため、リハビリと併用が必要!

③ 手術療法(重症例・保存療法で改善しない場合)

第一肋骨切除術(神経・血管の圧迫を解放)

斜角筋切除術(筋肉の緊張を取り除く)

手術は最終手段だが、重度の血流障害・神経障害がある場合には有効!

予防と再発防止

正しい姿勢を意識(猫背・なで肩を改善)

ストレッチ&肩甲骨を動かすエクササイズを継続

肩の荷物を減らし、負担を軽減(リュック推奨)

デスクワーク・スマホの使用時間を見直す(1時間ごとに休憩)

日常生活での姿勢改善が、最も重要な予防策!

まとめ

- 胸郭出口症候群は、首~腕に向かう神経・血管が圧迫され、しびれや痛みを引きこす疾患

- なで肩・猫背・デスクワーク・肩の使いすぎが主な原因

- 腕を上げると症状が悪化するのが特徴(アドソン・ルーステストが有効)

- 軽症なら姿勢改善・ストレッチ・リハビリ、痛みが強い場合は神経ブロック注射が有効

- 重症例では手術(肋骨切除・斜角筋切除)が検討される

- 予防には「姿勢を正す・肩甲骨を動かす・ストレッチを続ける」ことが大切!

しびれや痛みが続く場合は、早めに整形外科を受診し、適切な治療を受けましょう!

頸椎神経根症とは?

頸椎神経根症(Cervical Radiculopathy)とは、首(頸椎)から出る神経根が圧迫され、首の痛みや手のしびれ・脱力を引き起こす疾患です。

頸椎はC1〜C7までの7つの椎骨で構成され、ここから出る神経が肩・腕・手の感覚や筋肉の動きをコントロールしています。

そのため、神経根が圧迫されると手のしびれや筋力低下が生じるのが特徴です。

「首のヘルニア(頸椎椎間板ヘルニア)」や「加齢による骨の変形(頸椎症)」が主な原因!

デスクワーク・スマホ・長時間の姿勢不良が発症リスクを高める!

主な症状

首の痛み・こり(特に後ろに反らしたときに悪化)

肩・腕・手のしびれ、ジンジン・ピリピリした感覚

特定の指や腕の筋力低下(物を落としやすくなる)

長時間のデスクワークやスマホ操作で症状が悪化

首を後ろに反らしたり、横を向くとしびれが増す(スパーリングテスト陽性)

圧迫される神経根によって、しびれる部位が異なるのが特徴!

症状が強い場合、握力低下や細かい作業が難しくなることもある。

頸椎神経根症の原因

1. 頸椎椎間板ヘルニア

椎間板が飛び出し、神経根を圧迫

20〜40代に多く、急性発症することがある

長時間の前かがみ姿勢(デスクワーク・スマホ操作)で悪化

2. 頸椎症(加齢による変化)

骨の変形(骨棘)による神経の圧迫

40歳以上に多く、徐々に進行する

3. 外傷(むち打ち・転倒)

交通事故やスポーツ外傷による神経の損傷

4. 頸椎の不安定性

ストレートネック(首のカーブが消失)で負担が増大

特に「頸椎椎間板ヘルニア」と「頸椎症性神経根症」が最も多い原因!

しびれの部位と神経根の関係

どの神経根が圧迫されるかによって、しびれの場所が異なります。

| 圧迫される神経根 | 圧迫される神経根 |

|---|---|

| C5神経根 | 肩・上腕の外側 |

| C6神経根 | 親指・人差し指 |

| C7神経根 | 中指 |

| C8神経根 | 薬指・小指 |

例えば、「親指と人差し指がしびれる場合」はC6神経根の圧迫が疑われる!

診断方法

1. 視診・触診

首の可動域や痛みの有無を確認

スパーリングテスト(首を後ろ+横に倒すとしびれが悪化する)

2. 画像検査

X線(レントゲン) → 頸椎の骨の変形やストレートネックを確認

MRI検査(確定診断に有効) → 神経の圧迫の程度を詳細に評価

神経伝導検査(必要に応じて) → 末梢神経障害との鑑別

MRIは、ヘルニアや神経の圧迫を確認するために最も有効!

頸椎神経根症の治療法

症状の程度に応じて保存療法(手術なし)と手術療法があります。

① 保存療法(軽症~中等症)

頸椎カラー(首のサポーター)で安静にする

姿勢の改善(猫背・ストレートネックの矯正)

消炎鎮痛薬(NSAIDs:ロキソニン・イブプロフェンなど)

神経障害性疼痛治療薬(プレガバリン・デュロキセチン)

リハビリ・運動療法

首・肩のストレッチ(僧帽筋・肩甲骨周囲をほぐす)

インナーマッスル強化(頸椎を支える筋肉を鍛える)

軽症なら、数週間〜数ヶ月の保存療法で改善することが多い!

② 注射療法(痛み・しびれが強い場合)

神経ブロック注射(硬膜外ブロック) → 神経の圧迫を軽減し、痛みを抑える

効果は一時的なことが多いため、リハビリと併用が重要!

③ 手術療法(重症・保存療法で改善しない場合)

椎間板ヘルニア摘出術(ヘルニアを取り除く)

椎弓形成術(頸椎症が進行した場合)

人工椎間板置換術(高度な変性がある場合)

手術は最終手段だが、重症例では有効!

予防と再発防止

正しい姿勢を意識(ストレートネックの改善)

スマホ・PCの使用時間を見直し(30分ごとに休憩)

枕の高さを調整(首の負担を減らす)

首・肩のストレッチを習慣化

デスクワークが多い人は、首を前に出さない姿勢を意識することが重要!

まとめ

- 頸椎神経根症は、首の神経が圧迫され、手のしびれや痛みを引き起こす疾患

- 頸椎椎間板ヘルニア・頸椎症が主な原因

- 圧迫される神経根によって、しびれの部位が異なる(C6:親指・C7:中指など)

- 軽症なら保存療法(薬・リハビリ・ストレッチ)、痛みが強い場合は神経ブロッ

- 注射が有効

- 重症例では手術を検討(ヘルニア摘出術・椎弓形成術など)

- 予防には「姿勢改善・ストレッチ・デスクワークの見直し」が重要!

手のしびれが続く場合は、早めに整形外科を受診し、適切な治療を受けましょう!

骨折やケガ指先のケガ(マレット指、末節骨骨折)

マレット指とは?

マレット指(Mallet Finger)とは、指の第一関節(DIP関節)が曲がったまま伸ばせなくなる状態を指します。

これは、指を伸ばす腱(伸筋腱)が断裂するか、腱が付着する骨が骨折することで起こります。

指先にボールが当たるなどの外傷が主な原因!

スポーツ(バスケ・バレーボール・野球など)や、家事中のケガでよく発生!

マレット指の種類

マレット指は、腱の損傷のみか骨折を伴うかで分類されます。

1. 腱性マレット指(腱断裂型)

- 指を伸ばす腱(伸筋腱)が断裂

- X線(レントゲン)では異常が見られない

- 軽度の外力(指先の打撲など)でも発生する

- 高齢者や腱が弱い人にも起こりやすい

2. マレット骨折(骨性マレット指)

- 伸筋腱が付着する骨の一部が剥がれる(剥離骨折)

- X線(レントゲン)で骨折が確認される

- 骨折の大きさによって治療法が異なる

マレット骨折の方が、関節が不安定になりやすく、手術が必要になることがある!

主な症状

指の第一関節(DIP関節)が曲がったまま伸ばせない

指先を無理に伸ばしても、すぐに曲がってしまう

痛みや腫れがある(特に骨折を伴う場合)

腫れが少ないこともあり、気づかないこともある

放置すると指が変形し、関節が固まってしまうことがあるため、早期治療が重要!

原因

ボールが指先に強く当たる(バスケットボール・バレーボール・野球など)

ドアや家具に指をぶつける

家事や日常生活で指をひねる・衝撃を受ける

高齢者では、軽微な外力でも腱断裂を起こすことがある

特にスポーツ時の突き指と思って放置しがちなので、注意が必要!

診断方法

1. 視診・触診

指の第一関節(DIP関節)が曲がったまま伸ばせない

腫れや圧痛(押すと痛い)を確認

2. 画像検査

X線(レントゲン) → 骨折の有無を確認(マレット骨折の診断)

超音波(エコー)検査 → 腱の断裂を確認することもある

腱性マレット指(腱断裂型)の場合は、レントゲンでは異常が見られないため、注意が必要!

治療法

マレット指の治療は、保存療法(手術なし)と手術療法があります。

腱性マレット指とマレット骨折で治療法が異なります。

① 保存療法(軽症~中等症)

マレットスプリント(指を伸ばした状態で固定する装具)を6〜8週間装着

DIP関節が少しでも曲がると治癒が遅れるため、24時間装着が原則!

固定後はリハビリを行い、関節の動きを回復させる

骨折がない場合や、小さな骨折なら保存療法で改善することが多い!

スプリント固定中に指を曲げてしまうと、治療期間が延びるため注意!

② 手術療法(重症例・関節が不安定な場合)

骨折の割合が大きい(関節面の30%以上)場合は手術を検討

ワイヤーやスクリューで骨を固定(骨折が大きい場合)

腱の損傷が大きい場合は腱を縫合・再建手術を行う

手術後もリハビリが必要で、約2〜3ヶ月で回復することが多い!

手術を行っても、指の動きが完全に元通りにならないことがあるため、早期治療が重要!

予防と再発防止

スポーツ時に指を保護する(テーピング・指サポーターを使用)

突き指をしたら、すぐにアイシングして腫れを抑える

無理に指を動かさず、異常があれば整形外科を受診する

手のストレッチや柔軟性を高め、腱や関節を強化する

特にスポーツ選手や指をよく使う仕事の人は、定期的に指のケアを行うことが大切!

まとめ

マレット指は、指の第一関節(DIP関節)が曲がったまま伸ばせなくなる疾患

腱の損傷のみ(腱性マレット指)と、骨折を伴う(マレット骨折)に分類される

バスケ・バレーボール・野球などのスポーツや日常生活でのケガが主な原因

治療はスプリント固定が基本(6〜8週間)だが、骨折が大きい場合は手術を検討

早期治療が重要!放置すると指の変形や関節の硬直が起こる可能性あり!

予防には「指の保護・テーピング・ストレッチ」が効果的!

指先の違和感や変形がある場合は、早めに整形外科を受診し、適切な治療を受けましょう!

第2関節のケガ(PIP関節内骨折)PIP関節内骨折とは?

PIP関節(近位指節間関節)とは、指の中間の関節(指の付け根と指先の間)のことを指します。

PIP関節内骨折とは、この関節部分の骨折で、関節の内部(関節面)に損傷が及ぶ骨折です。

スポーツや転倒などで指に強い力が加わった際に発生しやすく、適切に治療しないと関節の変形や可動域制限が残ることがあります。

バスケットボールやバレーボールでの突き指、作業中のケガなどが主な原因!

骨折の重症度によって治療法が異なるため、正確な診断が重要!

PIP関節内骨折の主な症状

指の腫れ・強い痛み(特にPIP関節周辺)

関節の変形や可動域の制限

指を動かすと痛みが悪化する

内出血(青紫色になることがある)

骨がずれている場合、関節の曲がり方がおかしくなる

突き指と思って放置すると、関節が固まり変形が残ることがあるため注意!

関節内の骨折は、治りが遅く、適切な固定とリハビリが必要!

PIP関節内骨折の原因

スポーツ外傷(バスケット・バレー・柔道・野球など)

転倒時に指を突く・手をつく

重い物を指に落とす・機械作業中のケガ

指を過度に伸ばしたり曲げたりする外力

特にバスケットボールやバレーボールでは、突き指によるPIP関節内骨折が多い!

診断方法

1. 視診・触診

PIP関節の腫れ・圧痛の確認

指の変形や可動域の制限をチェック

2. 画像検査

X線(レントゲン) → 骨折の有無、関節内のずれを確認(最も重要!)

CT検査(必要に応じて) → 複雑な骨折の詳細を確認

MRI検査(靭帯損傷の合併が疑われる場合)

関節内骨折は、わずかなズレが関節機能に影響を与えるため、正確な診断が必要!

PIP関節内骨折の種類と治療法

PIP関節内骨折は、骨折の程度によって保存療法(手術なし)と手術療法に分けられます。

① 保存療法(軽症~中等症)

骨のズレ(転位)が少ない場合、固定で治療

ギプスシーネやテーピングで固定(約4〜6週間)

軽度の骨折なら、2〜3週間で早期可動リハビリを開始

消炎鎮痛薬(NSAIDs:ロキソニン・イブプロフェンなど)を併用

関節の動きを完全に固定すると拘縮(関節が硬くなる)が起こるため、早期リハビリが重要!

② 手術療法(重症例・関節が不安定な場合)

骨片が関節の30%以上を占める場合、手術を検討

ワイヤー・スクリュー・プレートで固定(関節のズレを正す)

術後はリハビリを行いながら関節可動域を回復

骨片が大きく、関節のズレが大きい場合は、放置すると関節が変形し、機能障害が残る可能性があるため、手術を行うことが多い!

予防と再発防止

スポーツ時に指を保護する(テーピング・指サポーターの使用)

ボールを扱うスポーツでは、正しい指の使い方を意識する

指を強くぶつけたらすぐにアイシングし、腫れを抑える

痛みや腫れが続く場合は、自己判断せず整形外科を受診する

突き指と軽視せず、指の変形や動かしにくさがある場合は、早めに専門医の診察を受けることが重要!

まとめ

PIP関節内骨折は、指の中間関節(PIP関節)の関節内で起こる骨折

スポーツ(バスケット・バレー・柔道)や、転倒・作業中のケガで発生しやすい

指の腫れ・痛み・関節の変形・可動域制限が主な症状

軽症なら固定(スプリント・テーピング)、骨折が大きい場合は手術が必要

放置すると関節の変形や機能障害が残るため、早期治療が重要!

予防には「指の保護・適切なフォーム・正しいケア」が大切!

指をぶつけて「突き指」と思っても、関節の腫れや動かしにくさが続く場合は、早めに整形外科を受診しましょう!

手首の骨折(橈骨遠位端骨折、舟状骨骨折)橈骨遠位端骨折とは?

橈骨遠位端骨折(とうこつえんいたんこっせつ)とは、手首の骨(橈骨:前腕の親指側の骨)の端(遠位部)が折れる骨折です。

転倒して手をついた際に発生しやすく、高齢者やスポーツ選手に多い骨折の一つです。

転倒時に「手をついて」起こることが多い!

骨粗鬆症の高齢者では、軽い転倒でも骨折することがある!

主な症状

手首の腫れ・強い痛み

手首が変形する(曲がる・短縮する)

手首を動かせない or 動かすと激痛が走る

皮膚の下に骨の出っ張りが見えることがある

手や指にしびれ・感覚異常が出ることもある(神経圧迫)

骨折のずれ(転位)が大きい場合、手首の変形が明らかにわかることがある。

腫れや痛みだけのこともあるため、「捻挫」と思って放置すると悪化する可能性あり!

橈骨遠位端骨折の原因

転倒して手をつく(特に手関節背屈位)

スポーツ外傷(スノーボード・サッカー・バスケットボール・柔道など)

交通事故や高所からの転落

骨粗鬆症(高齢者では軽い転倒でも骨折しやすい)

特に高齢者では、骨粗鬆症の影響で「尻もちをついた際に骨折する」こともあるため注意!

診断方法

1. 視診・触診

手首の腫れ・変形の有無を確認

痛みのある部位を特定(橈骨遠位端を押すと痛みが強い)

2. 画像検査

X線(レントゲン) → 骨折の部位・ずれ(転位)の有無を確認(最も重要)

CT検査(必要に応じて) → 骨折の詳細な状態(粉砕骨折など)を評価

MRI検査(靭帯損傷・神経損傷の合併を確認)

レントゲンで診断できることが多いが、複雑な骨折の場合はCT検査が有効!

橈骨遠位端骨折の分類

① コーレス骨折(Colles骨折)

手をついて転倒した際に最も多く発生する

骨が「背側(手の甲側)」にずれる

高齢者に多い(骨粗鬆症が関与)

② スミス骨折(Smith骨折)

手のひら側に転倒した際に発生

骨が「掌側(手のひら側)」にずれる

転倒時に手首を強く曲げた場合に起こりやすい

③ バートン骨折(Barton骨折)

橈骨遠位端の関節面が骨折し、脱臼を伴う

手首の不安定性が強く、手術が必要になることが多い

④ ショーファー骨折(Chauffeur骨折)

橈骨の茎状突起が骨折するタイプ

手首を捻る動作や衝撃で発生する

骨折の種類によって治療法が異なるため、正確な診断が重要!

橈骨遠位端骨折の治療法

骨折のずれ(転位)の有無に応じて、保存療法(手術なし)と手術療法に分かれます。

① 保存療法(軽症・ずれが少ない場合)

骨折のずれが軽度で、関節面が安定している場合

徒手整復(骨の位置を元に戻す)+ギプス固定(4〜6週間)

経過観察のために定期的にX線検査を実施

固定後はリハビリを行い、可動域と筋力を回復

ギプス固定後は、関節の拘縮(動かしにくくなる)を防ぐため、早期リハビリが重要!

② 手術療法(重症・関節が不安定な場合)

骨折のずれ(転位)が大きい or 関節面が崩れている場合

プレート・スクリュー固定術(金属プレートで骨を固定)

創外固定術(外部の固定具を使って骨を安定化)

手術後は早期からリハビリを開始

手術を行うと、早期リハビリが可能になり、手首の機能を回復しやすい!

骨粗鬆症がある場合は、骨折の予防や治療も重要!

症例 70歳代 女性

転倒し左手をついて受傷。橈骨遠位端骨折と診断。ギプスによる保存的治療を行い、3か月後に骨癒合と判定しました。骨密度検査で骨粗鬆症が判明したため速やかに骨粗鬆症の治療を開始しました。

予防と再発防止

骨粗鬆症の予防(カルシウム・ビタミンDの摂取、骨密度検査)

転倒予防(運動習慣・バランス訓練)

スポーツ時はリストガード(手首のサポーター)を着用

転倒時は、手をつくのではなく「肘や前腕」で支える意識を持つ

高齢者は特に「骨粗鬆症の管理」と「転倒予防」が重要!

まとめ

橈骨遠位端骨折は、手をついて転倒した際に起こる手首の骨折

高齢者では骨粗鬆症が関与し、軽い転倒でも骨折しやすい

手首の腫れ・変形・痛み・可動域制限が主な症状

軽症ならギプス固定(4〜6週間)、骨折が大きい場合は手術を検討

治療後のリハビリが重要で、可動域制限を防ぐために早期から運動を開始

予防には「骨粗鬆症の管理・転倒予防・スポーツ時の手首保護」が大切!

手首の痛みや腫れが続く場合は、早めに整形外科を受診し、適切な治療を受けましょう!

舟状骨骨折とは?

舟状骨(しゅうじょうこつ)は、手首(手根骨)の中にある骨で、親指の付け根付近に位置しています。

舟状骨骨折とは、手をついて転倒した際などに、舟状骨が折れる骨折のことです。

舟状骨は血流が乏しく、治癒しにくい骨折として知られています。適切な治療を行わないと、骨がつかない(偽関節)や手首の機能障害を引き起こす可能性があります。

転倒して手をついたとき(スポーツ・事故)に多く発生!

診断が遅れやすく、放置すると「偽関節」になることがある!

主な症状

親指の付け根(手首の親指側)が痛む

手首の腫れ・動かしにくさ(特に親指の動きで痛みが増す)

握力が低下する(物を握ると痛む)

押すと強い痛みがある(解剖学的嗅ぎたばこ入れの圧痛)

初期は痛みが軽く、レントゲンでも骨折が写りにくいことがある!

放置すると骨がつかず、「偽関節(ぎかんせつ)」になるリスクが高い!

舟状骨骨折の原因

転倒時に手をつく(特にスポーツ中)

高所からの落下(手をついて着地)

バイク・自転車の転倒事故

ボールを強く打つ・キャッチする際の衝撃

特にスポーツ(スノーボード・スケートボード・サッカー・バスケットボール)で発生しやすい!

診断方法

1. 視診・触診

「解剖学的嗅ぎたばこ入れ(Anatomical Snuffbox)」の圧痛 → 手首を軽く反らした際にできる親指の付け根のくぼみを押すと痛みがある

2. 画像検査

X線(レントゲン) → 骨折の有無を確認(ただし初期では見つかりにくいことがある)

CT検査 → 骨折の詳細な状態を評価(微細な骨折や偽関節を確認)

MRI検査 → レントゲンで見えない骨折(不顕性骨折)の診断に有効

X線で異常がなくても、痛みが続く場合はCTやMRIを追加することがある!

舟状骨骨折の治療法

舟状骨は血流が乏しく、治癒しにくい骨折のため、適切な治療が重要です。

治療は骨折のズレ(転位)の有無によって異なります。

① 保存療法(軽症・ずれがない場合)

ギプス固定(6〜12週間) → 手首+親指までしっかり固定

超音波骨折治療(骨癒合を促進するリハビリ)

舟状骨は治癒が遅いため、ギプス固定期間が長くなることが多い!

固定後はリハビリで手首の可動域と筋力を回復させる!

② 手術療法(ずれがある・偽関節の場合)

スクリュー固定術(舟状骨に金属スクリューを入れて固定)

骨移植術(骨がつかない場合、骨移植で治癒を促進)

手術後は早期リハビリが可能になり、回復が早い!

偽関節になった場合は、骨移植+スクリュー固定が必要になることも!

舟状骨の部位別骨癒合率

| 骨折部位 | 発生頻度 | 骨癒合率(保存療法時) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 遠位極(Distal pole) | 約10% | 90〜100% | 血流が豊富で、骨癒合しやすい |

| 腰部(Waist, 中央部) | 約65〜70%(最多) | 70〜90% | 最も骨折が多い部位だが、適切な治療で癒合しやすい |

| 近位極(Proximal pole) | 約10〜15% | 50〜60%(低い) | 血流が乏しく、偽関節になりやすい |

骨折部位が近位(手首側)に近づくほど、血流が悪くなり、骨癒合率が低下する!

近位極骨折では、保存療法での癒合が難しく、手術が推奨されることが多い!

部位別の治療方針

① 遠位極骨折(骨癒合率90〜100%)

ギプス固定(6週間程度)で治癒することが多い

骨癒合が良好で、手術適応になることは少ない

② 腰部(中央部)骨折(骨癒合率70〜90%)

転位(ズレ)がない場合 → ギプス固定(8〜12週間)

転位がある場合 → スクリュー固定手術(早期回復が期待できる)

血流が乏しいため、ギプス治療では長期間かかることがある

③ 近位極骨折(骨癒合率50〜60%)

ギプス固定では癒合しにくいため、早期に手術が推奨される

スクリュー固定

血流が乏しく偽関節になりやすいため、骨移植を併用することも

近位極骨折は、手術をしても骨癒合が遅れることが多く、治療が難しい!

早期診断と適切な治療が、予後を良くするポイント!

偽関節(骨がつかない)になりやすいリスク因子

近位極骨折(血流が乏しいため)

診断が遅れる(受傷後2週間以上経過)

固定が不十分(ギプスを適切に装着していない)

喫煙(骨癒合を阻害する)

骨粗鬆症や全身の血流不良(糖尿病など)

特に、受傷後すぐに診断・固定しないと、偽関節になるリスクが高まる!

MRIやCTを活用し、早期診断が重要!

予防と再発防止

スポーツ時に手をつかないように意識(転倒時のフォーム改善)

スノーボード・スケートボードでは手首サポーターを装着

転倒時は肘や前腕で支えるようにする(手のひらからつかない)

骨密度のチェック(骨粗鬆症のリスク管理)

特にスノーボードやスケートでは、手首のサポーターが効果的!

症例1

40歳代の男性で、転倒して左手をつき受傷。レントゲンで舟状骨骨折を疑いました。MRIで舟状骨骨折と確定診断ができます。中央部骨折で骨折部のズレが少ないためギプスによる保存的加療を行いました。約3カ月後に骨癒合(治癒)に至りました。

まとめ

舟状骨骨折は、手首の舟状骨が折れる骨折で、転倒時に手をつくことで発生することが多い

親指の付け根(解剖学的嗅ぎたばこ入れ)を押すと痛みがあるのが特徴

初期のレントゲンでは骨折が見えにくく、MRIやCTが有効なことがある

骨折のズレがない場合はギプス固定(6〜12週間)、ズレがある場合は手術が必要

舟状骨は血流が乏しく、治癒しにくいため、早期診断・治療が重要!

舟状骨骨折の骨癒合率は、骨折部位によって異なる

予防には「手をつく転倒を避ける」「手首のサポーターを活用」が効果的!

手首の痛みが長引く場合は、レントゲンで異常がなくてもMRI検査を受けることをおすすめします!

母指MP関節尺側側副靭帯損傷とは?

母指MP関節(親指の付け根の関節)にある尺側側副靭帯(Ulnar Collateral Ligament, UCL)が損傷する外傷です。

この靭帯は、親指の内側(小指側)にあり、親指が過度に外側(橈側)に開かれることで損傷を受けます。

スキーや球技で発生しやすく、「スキーヤー親指」または「ゲームキーパー親指」とも呼ばれる!

靭帯が部分断裂または完全断裂すると、親指の握る力が低下し、治療が必要!

主な症状

親指MP関節(付け根の関節)の痛み・腫れ

つまむ動作(つまみ持ち)が弱くなる(瓶のフタを開けにくい、紙をつかみにくい)

親指を外側(橈側)に開くと痛みが増す

重症では、親指が不安定になり、外側にぐらつく

部分断裂では痛みが強く、関節が不安定になりにくいが、完全断裂では関節がぐらつくことが多い。

放置すると親指の力が弱くなり、握力低下の原因となる!

母指MP関節尺側側副靭帯損傷の原因

スキーのストックに親指が引っかかり、強く外側に開く(スキー事故)

スポーツ中の転倒や衝撃(バスケット・バレーボール・柔道・格闘技)

突き指をした際に親指が外側に強く反る

繰り返し親指に負荷がかかる動作(「ゲームキーパー親指」=狩猟で獲物の首をひねる動作が由来)

スキー以外にも、ボールスポーツや柔道などで受傷することがある!

慢性的な負荷で靭帯が伸びてしまうケースもある!

診断方法

1. 視診・触診

親指MP関節の腫れ・圧痛を確認

親指を外側(橈側)に開いた際の靭帯のゆるみをチェック(ストレステスト)

関節の安定性を評価(完全断裂では親指がぐらつく)

2. 画像検査

X線(レントゲン) → 靭帯損傷による骨片剥離(剥離骨折)を確認

超音波(エコー) → 靭帯の部分断裂や断裂の程度を評価

MRI検査 → 靭帯の完全断裂・Stener病変の有無を確認(手術適応の判断)

完全断裂の際、靭帯が筋肉に引っかかり自然治癒しない「Stener病変」があると手術が必要!

治療法

① 保存療法(部分断裂・軽度の不安定性)

親指MP関節を固定(装具・ギプス) → 約4〜6週間

安静とアイシングで炎症を抑える

リハビリ(固定後に可動域訓練・筋力強化)

軽度の損傷なら固定のみで回復するが、早期に治療しないと親指が緩くなりやすい!

② 手術療法(完全断裂・関節が不安定な場合)

靭帯再建術(断裂した靭帯を縫合 or 再建)

剥離骨折がある場合は、骨片固定

Stener病変がある場合は、手術で靭帯を元の位置に戻す

術後は約6週間固定し、その後リハビリ開始

放置すると関節の不安定性が残り、握力低下・変形性関節症のリスクがある!

予防と再発防止

スキーのストックは親指に引っかからないように持つ(ストラップの使い方を工夫)

スポーツ時のテーピング・サポーターを活用

親指の筋力強化(握力トレーニング・リハビリ)

突き指をしたら放置せず、整形外科でチェック!

スキーでは「ストックの握り方」、バスケットなどでは「正しいキャッチ動作」が予防のポイント!

まとめ

母指MP関節尺側側副靭帯損傷は、親指が外側に強く開かれることで発生する靭帯損傷

スキー・バスケ・格闘技などで受傷しやすい(スキーヤー親指・ゲームキーパー親指)

親指MP関節の痛み・腫れ・つまむ動作の低下が主な症状

軽度なら固定(4〜6週間)、完全断裂なら手術が必要になることが多い

放置すると握力低下・関節の不安定性・変形性関節症のリスクがある!

予防には「スポーツ時の正しい手の使い方」「サポーター・テーピングの活用」が重要!

親指の痛みやぐらつきを感じたら、早めに整形外科を受診し、適切な治療を受けましょう!

中村整形外科皮フ科の手外科の治療の特徴

正確な診断で原因を特定(MRI・エコー完備)

整形外科専門医が丁寧に診察し、レントゲン・エコー・MRIを活用して、手の痛みやしびれの原因を詳しく調べます。

エコーガイド下での正確な注射治療

極細の針を使用し、痛みの原因部位にピンポイントで注射します。負担を最小限に抑えながら、早期改善を目指します。

理学療法士によるリハビリで機能回復

必要に応じて運動療法やストレッチを行い、痛みを和らげながら手指の動きを改善します。日常生活の不便を軽減します。

神経の圧迫が原因の症状にも対応

手根管症候群・肘部管症候群など、神経の圧迫によるしびれに対し、神経のリリース注射を行い、症状の改善を図ります。

手の痛み・しびれでお悩みの方へ

症状が悪化する前に、早めの受診をおすすめします。MRI・エコー完備の当院で、専門的な診断と適切な治療を受けましょう!

こんな症状があればご相談ください

- パソコンやスマホを長時間使うと指が痛くなる

- 朝起きたときに指がこわばる

- 物を落としやすくなった

- 指先の感覚が鈍くなった

- 手や指にしこりができた

放置せず、早めに適切な治療を受けることで、症状の改善が期待できます。

手の痛み・しびれでお困りの方は、お気軽にご相談ください!

執筆者中村 公一

院長 / 整形外科専門医

親切・思いやりの心を大切にし、整形外科の専門知識を活かして地域の皆様の健康を支えたいと考えております。お気軽にご相談ください。

- 経歴

- 津高等学校 卒業 / 富山大学薬学部 卒業 / 富山大学医学部 卒業 / 三重大学大学院医学系研究科 修了 / 三重大学附属病院 /名張市立病院 / 松阪市民病院 / 函館共愛会病院 / おおすが整形外科 / 元八事整形外科・形成外科 / ひのとり整形在宅クリニック など

- 保有資格

- 医学博士 / 日本整形外科学会認定 整形外科専門医 / 日本整形外科学会認定 リウマチ医 / 日本整形外科学会認定 スポーツ医 / 日本整形外科学会認定 リハビリテーション医 / 日本整形外科学会認定 脊椎脊髄病医 / 日本関節病学会 Coolief 疼痛管理用高周波システム講習プログラム 修了 / 日本医師会認定 産業医 / 身体障害者福祉法指定医 / 難病指定医

- 所属学会

- 日本整形外科学会 / 日本関節病学会