足が痛いときは、早めに治療を!

歩くときや立ち上がるとき、足が痛いとつらいですよね。放っておくと痛みがひどくなることもあります。当院では、痛みの原因をしっかり調べて、あなたに合った治療を行っています。

当院の治療について

当院では、足の痛みの原因をしっかり調べて、あなたに合った治療をします。

- 医師がやさしく説明

- MRI・レントゲンで詳しく検査

- ストレッチや中敷きを使った治療

- リハビリでしっかり回復

足の痛みは、早めに治療すると早く良くなります。痛みをガマンせず、ぜひご相談ください。

足の甲のトラブル

おやゆびの痛み・変形

- 足のや指の付け根が曲がって内側に曲がる→外反母趾(がいはんぼし)

- 足の親指の付け根が腫れていたい→強剛母趾(きょうごうぼし)

足の指の痛み・変形

- 指の付け根が腫れて痛い→リウマチ足

- 踏み込んだ時に足の指が反ると痛い→フライバーグ病

足の甲が痛い

捻挫したあとに足の甲の痛みが続いている→リスフラン関節損傷

足の裏が痛い

- おやゆびの痛み→踏み込み時に親指と付け根の間が痛い→母趾種子骨障害

- かかとが痛い→起床時の第1歩目が痛い→足底腱膜炎

- 踏み込むと足の指の間から指先までビリビリと痛い→モートン神経腫

足首の痛み

- 足首の痛み・変形→変形性足関節症

- 足全体の変形→先天性内反足

- あしの指の痛み・皮膚の変色→糖尿病足

足首の内側の痛み

- 足首の内側の痛み・しびれ

- 歩行時、運動時に足首の内側が痛く、しびれる→足根骨癒合症(そっこんこつゆごうしょう)

- うちくるぶしの下から足の裏にかけてしびれや痛みがある→足根管症候群(そっこんかんしょうこうぐん)

- 土踏まずがない。うちくるぶしあたりが痛くてつま先立ちができない→成人期扁平足(へんぺいそく)

足首の外側の痛み

- 外くるぶしの痛み→足関節捻挫

- かかとの痛み→踵骨骨折

- 小学生(高学年)でかかとが痛い→踵骨骨端症(シーバー病)

足首の後ろ側の痛み

- アキレス腱のまわりが痛い→アキレス腱付着部症

- 足を下に向けると足首の後ろが痛い→足関節後方インピンジメント症候群(PAIS)

リウマチ足について

リウマチ足とは

リウマチ足とは、関節リウマチによる炎症が足の関節や靭帯に影響を及ぼし、痛みや変形を引き起こす状態を指します。足部は関節リウマチの影響を受けやすく、進行すると歩行困難になることもあります。早期発見と適切な治療が重要です。

症状

リウマチ足では、以下のような症状が現れます。

- 足の腫れや痛み:特に朝のこわばりや動き始めに強く感じる

- 足趾(足の指)の変形:外反母趾や浮き指などが生じる

- 足裏のタコや潰瘍:骨の突出部に圧がかかりやすくなるため

- 歩行困難:足関節の変形が進行すると、歩行時のバランスが悪くなる

原因・病態

関節リウマチは自己免疫疾患であり、免疫系が自分の関節を攻撃することで炎症が起こります。足部においては、以下のような変化が生じます。

- 関節の炎症による腫れ

- 靭帯や腱の損傷により、足のアーチが崩れる

- 骨や軟骨の破壊が進み、関節変形を引き起こす

これにより、外反扁平足(足の土踏まずが低下) や ハンマートウ(指が曲がる変形) などの症状が発生し、歩行時の痛みやバランスの崩れが生じます。

診断法

リウマチ足の診断は、以下の方法で行います。

- 視診・触診:足の腫れ、変形の有無を確認

- X線(レントゲン)検査:関節の破壊や変形の進行度を評価

- MRI・超音波検査:炎症の程度や靭帯・腱の損傷を詳しく調べる

- 血液検査:リウマチ因子(RF)、抗CCP抗体、炎症反応(CRP、ESR)を測定

早期の段階ではレントゲンで異常が見られないこともあるため、MRIや超音波検査が有効 です。

治療法

リウマチ足の治療は、進行度に応じて保存的治療と手術療法を選択します。

保存的治療(手術をしない治療)

- 薬物治療:抗リウマチ薬(メトトレキサートなど)や生物学的製剤で炎症を抑える

- 足底挿板(インソール)・サポーター:足の負担を軽減し、変形の進行を防ぐ

- 靴型装具:歩行を安定させるための特別な靴の使用

- リハビリ:足趾や足首のストレッチ・筋力強化

- 痛み止めや炎症止めの注射

手術療法(進行した変形に対する治療)

変形が進行し、保存療法で改善しない場合は手術を行います。

- 前足部の手術:切除関節形成術、関節固定術、人工関節置換術など

- 後足部の手術:滑膜切除術、関節固定術、人工足関節置換術

- 関節固定術:痛みの原因となる関節を固定し、変形を矯正

- 人工足関節置換術:足関節の動きを保つ手術(適応が限られる)

手術の選択は、年齢・活動レベル・変形の程度に応じて 行われます。

当院での対応

中村整形外科皮ふ科では、リウマチ足の診断・治療に対応しており、患者さまの症状や生活スタイルに合った最適な治療を提供いたします。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

症例 80歳代女性。関節リウマチにて生物学的製剤を使用中。

左足部痛。レントゲンにて第5足趾MTP関節に骨びらんを認め超音波検査で左第5足趾の関節に血流の増加を認めた。関節炎による痛みと判断し、ステロイドの関節内注射を実施。左足の痛みは速やかに消失。関節炎に即対応し、関節の痛みを和らげ破壊の進行を予防することが大切です。

フライバーグ病について

フライバーグ病とは

フライバーグ病(Freiberg病)は、足の第2・第3中足骨の骨端部が壊死する病気 で、特に成長期の若年女性に多く見られます。骨端症の一種で、足の負担が大きいスポーツや活動が関係していることが多いです。

症状

フライバーグ病の主な症状は以下の通りです。

- 足の甲(特に第2・第3中足骨)の痛み

- 歩行時の違和感や痛みの増強

- 腫れや圧痛(押すと痛む)

- 関節のこわばりや動きにくさ

- 重症化すると骨の変形が進行

症状が進むと、関節に変形が生じ、慢性的な痛みが残ることがあります。

原因・病態

フライバーグ病の主な原因は、中足骨の繰り返しの 負荷や外傷 です。特に以下の要因が関与すると考えられています。

- スポーツや長時間の立ち仕事による負荷

- 成長期における骨の血流不足

- 足の形態(ハイアーチや外反母趾など)による影響

- 不適切な靴(サイズの合わない靴、硬い靴など)

これらの要因により、中足骨の血流が低下し、骨端部の虚血(血流不足)が起こり、骨の壊死につながると考えられています。

診断法

フライバーグ病の診断には、以下の方法が用いられます。

- 視診・触診:痛みの部位や腫れの確認

- X線(レントゲン)検査:中足骨の骨壊死や関節の変形を評価

- MRI検査:初期段階の骨壊死や軟骨の変化をより詳細に観察

初期ではX線に異常が見られないこともあるため、MRIが有効な診断手段となります。

治療法

フライバーグ病の治療は、症状の進行度に応じて保存的治療と手術療法を選択 します。

保存的治療(手術をしない治療)

- 安静・負荷の軽減:スポーツや長時間の歩行を制限

- 適切な靴の選択:衝撃を吸収する靴や足底挿板(インソール)の使用

- 消炎鎮痛剤の使用:痛みを和らげるための内服薬や湿布

- リハビリ:足のストレッチや筋力強化

手術療法(重度の変形や痛みが強い場合)

- 骨の切除・形成手術:変形した骨を整える

- 関節固定術:関節の変形が進んだ場合に固定を行う

- 骨移植:重度の骨壊死がある場合に行うことがある

当院での対応

中村整形外科皮フ科では、フライバーグ病の診断から治療、リハビリまで幅広く対応 しています。足の痛みや違和感がある方は、早めにご相談ください。

リスフラン関節損傷について

リスフラン関節損傷とは

リスフラン関節損傷とは、第1楔状骨(C1)と第2中足骨(M2)の間にあるリスフラン靭帯を含む3つの靭帯の一部または全部が損傷した状態 を指します。

この靭帯は足の安定性を保つ重要な役割を果たしており、損傷すると足部の不安定性や疼痛を引き起こします。

症状

リスフラン関節損傷の主な症状は以下の通りです。

- 足の甲(足背部)の腫れ

- 第1楔状骨(C1)と第2中足骨(M2)付近の圧痛

- 荷重時やつま先立ちでの痛みの増強

- 足部の内側・外側から圧迫すると痛みが誘発される

- 進行すると足のアーチが低下し、歩行時の痛みが続く

原因・病態

リスフラン関節損傷は、以下のような外力が加わることで発生します。

- つま先立ちや足部の長軸方向への強い負荷

- 高所からの転落やジャンプの着地時の外傷

- スポーツ(特にサッカー、バスケットボール、アメリカンフットボールなど)での強い踏み込みや接触

靭帯損傷が進行すると、足部のアーチが崩れ、不安定性や変形、慢性的な疼痛が生じることがあります。

診断法

リスフラン関節損傷の診断には、以下の検査が用いられます。

X線(レントゲン)検査

- 第1楔状骨と第2中足骨基部の離開(開き)があるか確認

- 骨折の有無もチェック

- ただし、受傷直後は痛みにより正確な荷重撮影が難しい場合がある

CT検査

- X線では確認しづらい関節の離開や裂離骨折を詳細に評価

MRI検査

- リスフラン靭帯の損傷を直接確認 できるため、靭帯損傷の有無や程度の診断に有効

治療法

リスフラン関節損傷の治療は、損傷の程度に応じて 保存療法 と 手術療法 に分かれます。

保存療法(手術をしない治療)

- 関節の離開がない場合 は、約6週間の免荷ギプス固定 を行う

- 痛みが軽減した後、徐々にリハビリを開始し、足の安定性を回復

手術療法(重度の損傷や関節の離開がある場合)

リスフラン関節に離開がある場合は手術が推奨 されます。

- スクリュー固定:金属スクリューを用いて関節を安定化

- スーチャーアンカー固定:靭帯を再建するための特殊な固定法

- 靭帯再建術:損傷が著しい場合、靭帯の再建を行う

- 関節固定術:変形が進行し、強い痛みが残る場合に適応

適切な診断と治療を行うことで、足部の変形や慢性的な痛みを予防 することが可能です。

当院での対応

中村整形外科皮フ科では、リスフラン関節損傷の診断・治療に対応しています。スポーツ中や転倒後に足の甲の痛みや腫れが続く場合は、早めの受診が重要 です。

外反母趾について

外反母趾とは

外反母趾とは、母趾(足の親指)が外側(小指側)に曲がる変形 のことを指します。

特に女性に多く、ハイヒールや先の細い靴の使用、足の筋力低下、遺伝的要因などが関係すると考えられています。

症状

外反母趾の主な症状は以下の通りです。

- 親指の変形(母趾が外側に曲がる)

- 親指の付け根の腫れや痛み(特に靴を履いたときに痛む)

- 歩行時の違和感や痛みの増強

- 足裏の横アーチが低下し、タコや胼胝(べんち:固い皮膚)ができやすくなる

- 変形が進行すると、ほかの足趾にも影響が及ぶことがある

原因・病態

外反母趾は、以下の要因によって発症・進行します。

- 先の細い靴やハイヒールの使用(足の前方に圧力がかかる)

- 足の筋力低下やアーチの崩れ(特に横アーチが低下しやすい)

- 遺伝的要因(親や祖父母が外反母趾の場合、発症リスクが高まる)

- 扁平足(土踏まずが低い人はリスクが高い)

- 加齢による靭帯のゆるみ

診断法

外反母趾の診断には、以下の方法が用いられます。

視診・触診

- 母趾が外反しているかどうか、腫れや痛みの有無を確認

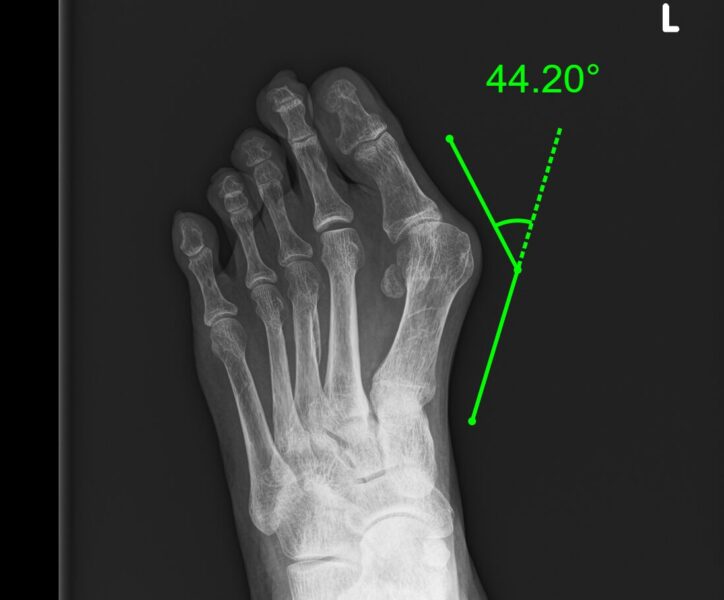

X線(レントゲン)検査

- 母趾の骨と中足骨のなす角度(外反母趾角)を測定

- 外反母趾角が20度以上で外反母趾と診断

- 進行度の評価を行い、適切な治療方法を選択

治療法

外反母趾の治療は、保存療法(手術をしない治療) と 手術療法 に分かれます。

保存療法(手術をしない治療)

- 靴の選び方の改善(先の広い靴、クッション性のある靴を使用)

- 運動療法(リハビリ)

- 足趾を広げる体操(足の筋力強化)

- 手を使って母趾を矯正するストレッチ

- ゴムひもを利用したHohmann体操(ホーマン体操)

- 装具療法

- 足底挿板(インソール)で足のアーチをサポート

- 外反母趾矯正装具の使用(夜間装着するタイプもある)

手術療法(症状が進行し、痛みが強い場合)

- 骨切り術:中足骨を切って母趾の角度を矯正

- 他の足趾の手術(母趾以外にも変形がある場合、必要に応じて手術)

- 手術後はリハビリを行い、正しい歩行動作を身につける

予後と注意点

- 早期に対策を行うことで、症状の進行を防ぐことが可能

- 手術を受ける場合、適切なリハビリと靴の管理が重要

- 外反母趾の予防には、適切な靴の選択と足の筋力トレーニングが効果的

当院での対応

中村整形外科皮フ科では、外反母趾の診断・治療を行っております。

足の痛みや変形が気になる方は、早めにご相談ください。

症例 50歳代 男性 左足裏の痛み

左足底の親指のあたりに痛みあり。足裏に魚の目(うおのめ)、レントゲンにて外反母趾を認めた。整形外科にて足の体操(ホーマン体操)を指導、インソール作成しました。皮膚科で足底部の鶏眼(うおの目)を削る処置を実施しました。

強剛母趾について

強剛母趾とは

強剛母趾とは、母趾(足の親指)の付け根(MTP関節)が硬くなり、動かしにくくなる疾患 です。進行すると関節の動きが制限され、歩行時の痛みや変形が生じます。特に母趾を上に反らせた際の痛み が特徴的です。

症状

強剛母趾の主な症状は以下の通りです。

- 母趾の伸展(上に反らす動作)時の痛み

- MTP関節の腫れ

- 足の甲側(背側)に硬い隆起(骨棘:こつきょく)ができる

- 歩行時の違和感や痛みの増強

- 進行すると関節の動きが著しく制限される

原因・病態

強剛母趾は、以下の要因によって発症します。

- 母趾への過度な負担(長時間の歩行、スポーツ、体重のかかり方の偏り)

- 加齢による関節軟骨の摩耗

- 外傷(足の打撲や捻挫)による影響

- 足の形態(扁平足やハイアーチなど)による関節へのストレス

- 遺伝的要因(家族に強剛母趾がある場合、発症リスクが高い)

これらの要因により、MTP関節の軟骨がすり減り、関節の可動域が低下し、骨棘が形成される ことで、強剛母趾が進行します。

診断法

強剛母趾の診断には、以下の方法が用いられます。

視診・触診

- 母趾の可動域の制限や骨棘の有無を確認

X線(レントゲン)検査

- 関節の変形や骨棘の形成を評価

- 痛風や外反母趾など、他の疾患との鑑別も行う

治療法

強剛母趾の治療は、保存療法(手術をしない治療) と 手術療法 に分かれます。

保存療法(手術をしない治療)

- 安静にする(痛みを悪化させないため、負担を減らす)

- 靴の選び方を改善(親指を圧迫しない、靴底が硬めのものを選ぶ)

- 装具療法

- 足底挿板(インソール)を使用し、母趾の負荷を軽減

- 靴型装具(ロッカーボトム:つま先が上がった靴底)で歩行時の負担を軽減

- 痛み止めや抗炎症剤の使用

- 関節内注射(痛みの一時的な軽減が可能)

手術療法(進行した変形や痛みが強い場合)

関節縁切除術(カイレクトミー)

- 軽度〜中等度の変形に適応

- 骨棘と傷んだ軟骨の背側部を切除し、動きと痛みを改善

関節固定術

- 重度の変形に適応

- MTP関節を固定し、痛みを抑える手術

関節温存手術(関節の動きを保つ手術も年齢や活動性によって選択)

どの手術方法にも長所と短所があるため、専門医と相談しながら適切な治療法を選択することが重要です。

予後と注意点

- 早期の治療により、関節の可動域を維持しやすくなる

- 手術後は、リハビリをしっかり行い、足の動きを回復させることが重要

- 靴の選び方や日常のケアが、再発予防に効果的

当院での対応

中村整形外科皮フ科では、強剛母趾の診断・治療を行っております。

母趾の痛みや違和感がある方は、早めにご相談ください。

80歳女性 左足の親指の付け根の痛み

レントゲンで強剛母趾と診断。湿布にて痛みは軽減しました。

母趾種子骨障害について

母趾種子骨障害とは

母趾種子骨障害とは、母趾(足の親指)の付け根にある種子骨に炎症や骨折が生じ、痛みや腫れが発生する疾患 です。

母趾の種子骨は 内側種子骨と外側種子骨の2つ からなり、母趾の屈曲力を高め、衝撃を吸収し、体重の50%以上を支える重要な役割 を果たしています。

しかし、過度な負荷がかかることで種子骨に障害が起こり、痛みや歩行困難を引き起こすことがあります。

症状

母趾種子骨障害の主な症状は以下の通りです。

- 母趾の付け根(MTP関節足底側)の痛み

- 歩行時や踏み返し動作(蹴り出し時)の痛みの増強

- 母趾を上に反らす動作が困難

- 足底側の腫れや赤み

- 押した時の圧痛(母趾の付け根を押すと痛む)

原因・病態

母趾種子骨障害は、以下のような原因によって発生します。

- スポーツや激しい運動(ランニング、サッカー、バスケットボールなど)

- 踏み込み動作の多い仕事や活動(ジャンプを繰り返す職業など)

- 外反母趾や甲高足(ハイアーチ)などの足の形態異常

- 靴の影響(硬い靴、衝撃を吸収しにくい靴の使用)

- 長時間の歩行や立ち仕事による負担の蓄積

このような負荷により、種子骨に以下のような病態が生じることがあります。

- 急性骨折(強い衝撃による骨折)

- 疲労骨折(繰り返しの負担による骨折)

- 炎症(種子骨炎)

- 二分種子骨(種子骨が先天的に2つに分かれている状態)

- 骨壊死(血流障害による壊死)

- 関節症(関節の変形や機能障害)

診断法

母趾種子骨障害の診断には、以下の検査が用いられます。

視診・触診

- 母趾の付け根の圧痛、腫れ、赤みを確認

X線(レントゲン)検査

- 種子骨の骨折や分裂の有無を確認

MRI検査

- 炎症や疲労骨折、骨壊死の詳細な評価

治療法

母趾種子骨障害の治療は、保存療法(手術をしない治療) と 手術療法 に分かれます。

保存療法(手術をしない治療)

- 安静・負担の軽減(歩行時の負担を減らし、症状を悪化させない)

- 適切な靴の選択(衝撃を吸収する靴、クッション性のある靴底を使用)

- 足底挿板(インソール)の使用(種子骨への負担を軽減)

- テーピングやサポーターによるサポート

- 痛み止めや抗炎症薬の使用(一時的な痛みの緩和)

- 関節内注射(炎症が強い場合に痛みを抑える)

手術療法(重度の症例)

- 保存療法で改善しない場合、手術により種子骨を部分的または全体的に切除 することがあります。

- ただし、種子骨は足のバランスを支える重要な役割を持つため、手術の適応は慎重に判断する必要があります。

予後と注意点

- 早期治療により、症状の悪化を防ぐことが可能

- 適切な靴選びとインソールの活用で予防ができる

当院での対応

中村整形外科皮フ科では、母趾種子骨障害の診断・治療を行っております。

母趾の痛みや違和感がある方は、早めにご相談ください。

モートン神経腫について

モートン神経腫とは

モートン神経腫とは、足趾(足の指)の間を通る神経が圧迫され、慢性的な刺激によって肥厚(神経腫)が生じる疾患 です。特に第3趾と第4趾の間に多く発生し、歩行時の痛みやしびれ、灼熱感(熱く感じる症状)を伴います。

症状

モートン神経腫の主な症状は以下の通りです。

- 歩行時に足趾の付け根から指先にかけての痛みやしびれ、灼熱感

- 靴を履いていると痛みが強くなり、靴を脱ぐと軽減する

- 足趾の付け根(趾間)を横から圧迫すると痛みや腫瘤(しこり)を感じる

- 安静時にも痛みやしびれが続くことがある

原因・病態

モートン神経腫は、以下のような要因によって発症します。

- ハイヒールや幅の狭い靴の使用(前足部が圧迫される)

- 長時間の立ち仕事や歩行(足の負担増加)

- スポーツ(特にランニングやジャンプ動作が多い競技)

- 外反母趾や開張足(横アーチの低下)などの足の変形

これらの要因により、足趾の間の神経が圧迫され、慢性的な刺激によって神経腫が形成されます。

診断法

モートン神経腫の診断には、以下の方法が用いられます。

視診・触診

- 足趾の間を圧迫し、痛みや腫瘤(しこり)の有無を確認

X線(レントゲン)検査

- 骨の異常や外反母趾などの足の変形があるかを確認

エコー検査

- 神経腫の存在を確認できることもある。滑液包とよばれる袋の存在を確認

MRI検査

- 神経腫の存在を確認できることもあるが、診断率は必ずしも高くない

治療法

モートン神経腫の治療は、保存療法(手術をしない治療) と 手術療法 に分かれます。

保存療法(手術をしない治療)

- 幅の狭い靴やハイヒールの使用を控える

- 足底挿板(インソール)や中足骨パッドを使用し、足の負担を軽減

- ステロイドと局所麻酔薬の注射を行う(数回の注射で約半数が改善)

手術療法(保存療法で改善しない場合)

- 足背もしくは足底を数センチ切開し、靭帯を切離して神経腫を切除

- 手術後は、足の安静と適切な靴の選択が重要

予後と注意点

- 早期治療により、症状の悪化を防ぐことが可能

- 適切な靴選びや足底挿板の活用で予防ができる

- 長時間の立ち仕事や運動時は、足の負担を軽減する対策をとる

当院での対応

中村整形外科皮フ科では、モートン神経腫に対し診断・治療を行っております。

足の痛みやしびれ、違和感がある方は、早めにご相談ください。

変形性足関節症について

変形性足関節症とは

変形性足関節症とは、足関節(距腿関節)の軟骨が摩耗し、関節のすき間が狭くなることで痛みや変形が生じる疾患 です。加齢や外傷(捻挫・骨折)などが主な原因で、進行すると歩行が困難になることもあります。

症状

変形性足関節症の主な症状は以下の通りです。

- 足関節の痛み(特に歩行時に悪化)

- 足関節の腫れと変形(内反や外反変形が見られることもある)

- 足関節の不安定性(グラつきを感じる)

- 関節の動きの制限(こわばりや違和感)

原因・病態

変形性足関節症は、以下の要因によって発症・進行します。

- 加齢による軟骨の摩耗(長年の使用による関節の劣化)

- 外傷(足関節の捻挫・骨折の既往)(適切な治療が行われないと変形が進行)

- 痛風、関節リウマチなどの炎症性疾患(関節の破壊が進む)

- 足のアライメント異常(偏平足や外反母趾など)(関節にかかる負担が増加)

診断法

変形性足関節症の診断には、以下の検査が用いられます。

視診・触診

- 関節の腫れや変形の有無、圧痛を確認

X線(レントゲン)検査

- 関節軟骨のすり減りや関節のすき間の狭小化を確認

- 骨棘(骨のとげ)の形成があるかを評価

CT検査

- 骨の状態や関節裂隙(関節のすき間)の消失を詳細に確認

MRI検査

- 軟骨や靭帯の損傷、炎症の有無を詳しく調べる

治療法

変形性足関節症の治療は、保存療法(手術をしない治療) と 手術療法 に分かれます。

保存療法(変形が少ない方、手術をしない治療)

- 足底挿板(インソール)を使用し、足部の外側を持ち上げて荷重を分散

- 靴の選び方の改善(クッション性のある靴、足関節を安定させる靴を使用)

- 鎮痛薬や抗炎症薬の使用(痛みのコントロール)

- ステロイドなど炎症を抑える注射(関節の炎症を抑え、痛みを緩和)

- リハビリテーション(ストレッチや筋力トレーニングで関節の動きを維持)

手術療法(進行した変形や強い痛みがある場合)

下位脛骨骨切り術

脛骨(すねの骨)を切って関節の傾きを矯正し、関節の負担を軽減する手術。比較的変形が軽度な場合に適応。

足関節固定術

変形が進行し、強い痛みがある場合に行う。足関節を固定するが、周囲の関節が代償的に動くため、日常生活に大きな影響はない。特に農作業やスポーツに従事する人向けの術式。

人工足関節全置換術

関節を人工関節に置き換える手術。関節の可動域を保てるため、術後のリハビリがスムーズに進みやすい。

予後と注意点

- 早期治療により、関節の機能を維持しやすくなる

- 生活習慣の見直し(適度な運動・体重管理)が重要

- 手術後はリハビリを行い、足首の動きを回復させることが大切

当院での対応

中村整形外科皮フ科では、変形性足関節症の診断・治療を行っております。

足首の痛みや違和感がある方は、早めにご相談ください。

先天性内反足について

先天性内反足とは

先天性内反足とは、生まれつき足の先が内側と下を向き、足の裏が内側に向いた変形を示す疾患 です。足全体が硬く、手で簡単に矯正できないのが特徴です。本来、先天性内反足は麻痺を伴わない症例を指します が、後に麻痺性内反足と診断されることもあります。

症状

- 足の変形が見られる(足の先が内下方を向く・足の裏が内側を向く)

- 成長期や成人期まで変形が残ると、足の前外側で立ち、踵が床につかなくなる

- 歩行時につま先が内側を向く内曲歩行(toe-in-gait)が見られる

- 関節炎や疲労骨折が起こりやすく、痛みを伴うことがある

- 足の裏にタコ(胼胝)や潰瘍ができやすく、細菌感染の原因となることがある

原因・病態

明確な原因は不明。

先天性内反足は、以下の3つの要素によって特徴づけられます。

足の変形(骨の配列異常)

- 尖足(足が下を向く)

- 内反(足の裏が内側を向く)

- 内転(足の先が内側を向く)

- 凹足(足の裏がへこむ)

これらの変形は、距骨(きょこつ)を中心に他の骨が内側へ移動することが原因 で起こります。

軟部組織の短縮・拘縮

筋・腱・靭帯・関節包が短縮し、変形が戻りにくくなる

成長障害

生まれつきの変形により、成長とともに足が小さくなる場合がある

診断法

視診・触診

- 足の向きや変形の程度を確認

X線(レントゲン)検査

- 骨の配列異常を評価し、適切な治療方針を決定

治療法

先天性内反足の治療は、変形の程度や成長段階に応じて保存療法(手術をしない治療) と 手術療法 に分かれます。

保存療法(手術をしない治療)

ギプス矯正(ポンセッティ法)

- 新生児期から段階的に足を矯正するギプス固定 を行う

- 足の位置を徐々に改善し、最終的に正常なアライメントへ導く

装具療法(ブレースの使用)

ギプス治療後、装具を装着し、変形の再発を防ぐ

手術療法(重度の変形・保存療法で改善しない場合)

軟部組織の手術(腱移行術、関節包切開)

筋や靭帯の短縮を緩め、足の可動性を改善

骨切り術

骨の変形が強い場合に、骨を切って矯正する

関節固定術

症状が重度で、痛みを伴う場合に関節を固定し、変形を矯正

予後と注意点

- 早期治療が重要(新生児期からの治療で変形の改善が期待できる)

- 装具療法の継続が再発防止に不可欠

- 手術後もリハビリを継続し、足の機能を維持することが大切

当院での対応

当院では、先天性内反足と診断した場合、治療が可能な専門の医療機関をご紹介いたします。

お子さまの足の変形が気になる方は、早めにご相談ください。

糖尿病足について

糖尿病足とは

糖尿病足とは、糖尿病による神経障害や血行障害が原因で、足に潰瘍(かいよう)、感染、壊疽(えそ)が発生する疾患 です。進行すると、傷が治りにくくなり、最悪の場合は足の切断に至ることもあります。しかし、適切なケアを行うことで予防が可能です。

症状

- 足の感覚が鈍くなる(神経障害)

- 足の血流が悪くなり、傷が治りにくい(血行障害)

- 小さな傷が潰瘍や感染を引き起こし、進行すると壊疽に発展

- 足指の変形や皮膚の乾燥によるひび割れ・亀裂

- 歩行時の違和感や痛み(ただし、神経障害が進むと痛みを感じにくいこともある)

原因・病態

神経障害

- 足の感覚が鈍くなり、傷ができても気づかない

- 足指の変形や皮膚の乾燥により、潰瘍や感染のリスクが増加

血行障害

- 血流が悪くなり、傷の治りが遅れる

- 潰瘍が進行しやすく、壊疽(えそ)を引き起こす可能性が高まる

診断法

視診・触診

- 足の皮膚の状態(潰瘍・感染・タコ・変形など)を確認

ABI(足関節上腕血圧比)検査

- 血流の状態を評価し、動脈硬化の有無を確認

X線検査・MRI検査

- 足の骨の変形や関節の破壊(シャルコー足)を評価

治療法

糖尿病足の治療は、予防・保存療法・外科的治療 に分かれます。

毎日のフットケア(予防)

足の観察

- 足指の股や足底を毎日チェック(視力障害がある場合は家族に確認してもらう)

- 赤み・腫れ・水泡・切り傷・出血・爪の異常がないか確認

- 異常があればすぐに医師へ相談

靴を履く前に確認

- 靴の中に異物(小石など)がないかチェック

- 靴の中の段差や縫い目の出っ張りがないか確認

適切な足のケア

- ぬるま湯で足を洗い、保湿クリームを塗る

- 爪はまっすぐ切り、角を丸くしない(巻き爪予防)

適切な靴と靴下の選択

- きつすぎず、足の指が自由に動かせる靴・靴下を選ぶ

- 靴を購入する際は、試し履きを5分以上行う

注意点

- 裸足で歩かない(ケガのリスクを避ける)

- 低温やけどに注意(知覚障害があると、アンカなどでやけどする可能性がある)

- タコや胼胝(べんち)を削らない(感染リスクを防ぐ)

- 喫煙しない(血流が悪くなり、傷の治りを遅らせる)

保存療法(潰瘍ができた場合)

- トータルコンタクト型ギプス(足底にフィットするギプスで体重負荷を軽減)

- 治療用中敷きや靴型装具 を使用し、傷への負担を軽減

- 感染がある場合は抗生物質を投与

外科的治療(壊疽が進行した場合)

- 入院治療(糖尿病の徹底管理と感染治療)

- 壊疽部分の排膿・切除

- 血行再建術(血流改善手術)(血流不足が軽度なら適応)

- 重度の場合、足の切断を考慮

注意点

- 治療後も再発しやすいため、定期的な診察が不可欠

- 適切な靴・フットケアを続けることで、潰瘍・感染を防ぐ

糖尿病にみられる「シャルコー足」について

シャルコー足とは、糖尿病による神経障害が原因で起こる足の骨・関節の破壊性関節症 です。

症状

足の腫れ・赤み・熱感(感染と間違えられることがある)

進行すると

靭帯がゆるみ、骨の吸収や関節破壊が進み、足が扁平化・重度の変形を生じる

治療

ギプスや装具で対処し、変形の進行を防ぐ。重症の場合は手術が必要。

当院での対応

当院では、整形外科医と皮膚科医が協力し、足の診断・治療・フットケア指導を行います。

糖尿病をお持ちの方は、足の異常を感じたら早めにご相談ください。

足根骨癒合症について

足根骨癒合症とは

足根骨癒合症とは、本来は動きがあるはずの2つ以上の足根骨(足の甲から踵にかけての7つの骨)が、部分的または完全に癒合(くっつく)することで痛みや運動制限が生じる疾患 です。

先天的な骨の発育障害が原因と考えられ、特に成長期のスポーツ活動時に症状が発生しやすいのが特徴です。

症状

- 歩行時や運動時の足の痛み

- 癒合部の圧迫による強い痛み

- 赤みや熱感などの炎症症状はない

- 土踏まずから母趾の裏側にかけてのしびれ(知覚異常)

- 足の外側の筋緊張が高まり、可動域が制限される

- 癒合部のでっぱりを触れることがある

原因・病態

先天性の骨の発育障害によるもの。

足根骨癒合症では、骨同士が癒合することで関節の動きが制限され、その周囲の骨や組織に負担がかかる ため痛みが生じます。

成長過程では、癒合部が柔らかい線維や軟骨組織から硬い骨組織に変化するため、成長期にスポーツ活動で発症しやすい という特徴があります。

癒合が生じやすい部位は以下の通りです。

- 距骨・踵骨間(最も頻度が高い)

- 踵骨・舟状骨間

- 舟状骨・第1楔状骨間

診断法

視診・触診

- 歩行時や運動時の痛み、癒合部の圧痛を確認

X線(レントゲン)検査

- 骨の形態異常を評価

3D-CT検査

- 癒合部位をより明確に確認できるため、診断精度が高い

治療法

足根骨癒合症の治療は、保存療法(手術をしない治療) と 手術療法 に分かれます。

保存療法(手術をしない治療)

- スポーツ活動の制限(負荷を減らし、症状を軽減)

- 足底挿板(インソール)の使用(足の負担を分散)

- 靴の調整(適切な靴を選び、痛みの軽減を図る)

- ギプスや装具による外固定(癒合部への負荷を軽減)

注意点

- 活動レベルの変化によって症状が再発することがある

手術療法(重度の痛みがある場合)

- 癒合部位の切除(一般的な手術法)

- 鏡視下手術(癒合部位によっては、内視鏡を使用した低侵襲手術が可能)

- 距骨・踵骨間の癒合症の場合、ガングリオン(良性腫瘍)の摘出も併せて行うことがある

予後と注意点

- 早期診断・治療により、スポーツ活動の継続が可能

- 保存療法で改善しない場合は手術を検討

- 手術後はリハビリを行い、足の動きを回復させることが重要

当院での対応

中村整形外科皮フ科では、足根骨癒合症の診断・治療を行っております。

足の痛みや運動時の違和感がある方は、早めにご相談ください。

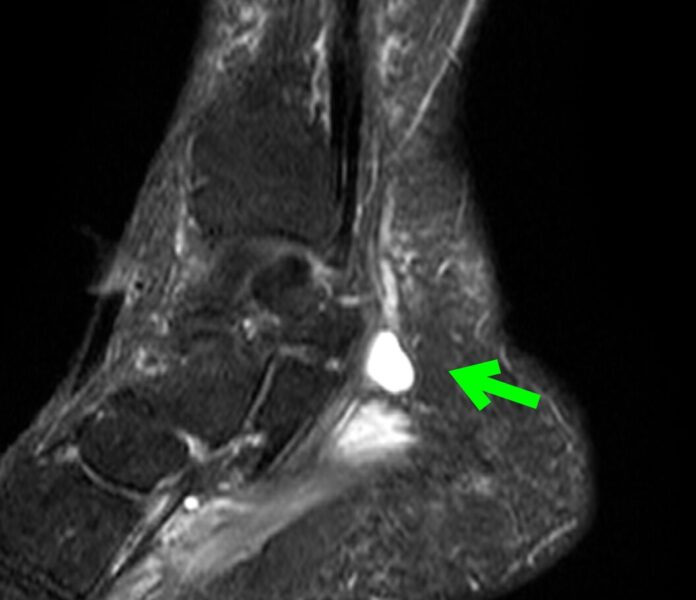

足根管症候群について

足根管症候群とは

足根管症候群とは、足首の内くるぶしの下を通る神経(脛骨神経)が圧迫されることによって生じる疾患 です。足の裏に痛みやしびれが現れ、歩行時や安静時にも症状が出ることがあります。

症状

- 内くるぶしの下から足の裏にかけての痛み・しびれ

- 歩行時や走行時に症状が悪化する

- 入浴時や寝ている時にも痛みやしびれを感じることがある

- 約1/3の症例で、ふくらはぎの内側にも痛みが生じる

- 内くるぶしの下が腫れ、押すと痛い(ガングリオンなどが原因のこともある)

原因・病態

足根管症候群の主な原因は、足根管内での神経の圧迫 です。圧迫の原因として、以下のようなものがあります。

- ガングリオン(ゼリー状の液体がたまる良性のしこり)

- 腫瘍や足根骨癒合症(生まれつきの骨の変形)

- 合わない靴による圧迫

- 扁平足による神経の引っ張り

- 外傷や手術後の組織の癒着

内くるぶしの下には、足根管 というトンネル状の構造があり、神経・血管・腱が通っています。このトンネル内で圧迫や炎症が起こると、神経が障害されて痛みやしびれが生じます。

診断法

視診・触診

- 足の裏のしびれや痛みの範囲を確認

- 内くるぶしの下を軽く叩いた際に、足の裏にしびれが走るかをチェック(ティネル徴候)

画像検査(X線・CT・MRI・超音波)

- ガングリオンや腫瘍、骨の変形があるかを確認

ガングリオン

治療法

足根管症候群の治療は、保存療法(手術をしない治療) と 手術療法 に分かれます。

保存療法(手術をしない治療)

- 適切な靴の選択(足に合った靴を履く)

- 足底挿板(インソール)で足のアーチを支え、神経の圧迫を軽減

- リハビリテーションや物理療法(神経の緊張を和らげる)

- 薬物療法(非ステロイド系抗炎症薬の内服・外用)

- ガングリオンが原因の場合、注射で液体を抜き、神経の圧迫を軽減

- 超音波ガイド下でのステロイド注射(神経周囲の炎症を抑える)

手術療法(保存療法で改善しない場合)

- ガングリオンや腫瘍がある場合は摘出手術

- 足根骨癒合症がある場合、骨の突出部分を削る

- 足根管の膜を切開し、神経の圧迫を解放する

- 手術後も症状が改善しないことがあるため、医師と相談が必要

予後と注意点

- 早期発見・治療により、症状の悪化を防ぐことが可能

- 扁平足の人は、適切な靴やインソールの使用が重要

- 手術後もリハビリを継続し、足の動きを回復させることが大切

当院での対応

中村整形外科皮フ科では、足根管症候群の診断・治療を行っております。

足のしびれや痛みが気になる方は、お早めにご相談ください。

成人期扁平足について

成人期扁平足とは

成人期扁平足とは、成人になってから足のアーチ(土踏まず)が低下し、足の形が扁平化する疾患 です。

後脛骨筋腱(こうけいこつきんけん)の機能低下が主な原因とされ、進行すると足の変形が悪化し、歩行に支障をきたすことがあります。

※子どものころからの扁平足(先天性扁平足)は、成長とともに改善することが多く、基本的には問題ありません。ただし、痛みがある場合や歩行に支障がある場合は、医師に相談しましょう。

症状

- 内くるぶしの下(後脛骨筋腱の周囲)の腫れや痛み

- 立った状態で足のアーチが低く、かかとが外側に向いている(踵の外反)

- 後ろから見ると、足の指が通常より多く見える(足部の扁平化による影響)

- 片足でつま先立ちができない(後脛骨筋腱の機能低下による)

- 進行すると、外側の足裏にも痛みが生じる

原因・病態

原因

- 後脛骨筋腱の障害(炎症・断裂)

- 加齢や体重増加による負荷の増加

- 関節リウマチや神経疾患などの基礎疾患

病態

- 後脛骨筋腱が炎症を起こすと、足のアーチを支える機能が低下

- 腱が断裂すると、足の扁平化が進行し、踵が外側へ傾く

- 重症化すると骨や関節の変形が進み、痛みが慢性化する

診断法

視診・触診

- 足のアーチの低下、踵の外反、指の見え方を評価

- 片脚つま先立ちテスト(できない場合は腱機能の低下が疑われる)

X線(レントゲン)検査

- 体重をかけた状態で撮影し、足の変形の程度を評価

MRI検査

- 後脛骨筋腱の腫れや断裂の有無を確認

治療法

成人期扁平足の治療は、保存療法(手術をしない治療) と 手術療法 に分かれます。

保存療法(手術をしない治療)

薬物療法

非ステロイド系消炎鎮痛薬(NSAIDs) を使用し、痛みや炎症を抑える

装具療法

- アーチをサポートする足底挿板(インソール)の使用

- 適切な靴(アーチを支えるもの)の選択

運動療法(リハビリ)

- 足の指の筋肉を鍛えるトレーニング(足のアーチを支える効果)

- ただし、痛みがある場合は無理をしない

手術療法(重症の場合)

- 骨・関節手術(骨切り術・関節固定術)

- 腱移行術(損傷した後脛骨筋腱の代わりに別の腱を移行)

予後と注意点

- 早期治療が重要(進行すると変形が強くなり、手術が必要になることがある)

- 適切な靴やインソールの使用で進行を予防

- リハビリを継続し、足の筋力を維持することが大切

当院での対応

中村整形外科皮フ科では、成人期扁平足の診断・治療を行っております。

足の痛みや変形が気になる方は、早めにご相談ください。

アキレス腱付着部症について

アキレス腱付着部症とは

アキレス腱付着部症とは、アキレス腱とかかとの骨(踵骨)が付着する部分に痛みや腫れが生じる疾患 です。

特に足首を上向きに曲げた際に強い痛みが発生し、進行すると安静時にも痛みが続く ことがあります。

また、かかとの部分が深い靴を履くことで症状が悪化する場合もあります。

症状

- アキレス腱の付着部(かかとの後ろ)の痛みや腫れ

- 足首を上向きに曲げたときの強い痛み

- 進行すると安静時にも痛みが続く

- かかとの深い靴を履くと症状が悪化

原因・病態

原因

- アキレス腱付着部に強い牽引力(引っ張る力)が加わる

- 腱と骨の接する部分に圧迫力がかかる

- かかとの骨や足の形の異常

- スポーツや仕事などによる使いすぎ(オーバーユース)

- 筋肉の柔軟性低下

- 不適切な靴(かかとに圧迫がかかる靴)

病態

「アキレス腱付着部症」は、繰り返しの負荷によってアキレス腱とかかとの骨の付着部に変性 が生じる、

腱・靭帯付着部症(エンテソパチー)の一種です。

病状の進行に伴い、以下のような変化が起こることがあります。

- 肉芽形成(組織が異常に増える)

- 石灰化(カルシウム沈着による硬化)

- 骨化(骨が形成される)

- X線検査で骨棘(骨のトゲ)が確認されることもある

診断法

視診・触診

アキレス腱の付着部周辺の腫れや圧痛を確認

X線(レントゲン)検査

骨棘(こっきょく:骨のトゲ)の有無を確認

MRI検査

腱の変性や炎症の有無を詳細に評価

治療法

アキレス腱付着部症の治療は、保存療法(手術をしない治療) と 手術療法 に分かれます。

保存療法(手術をしない治療)

安静と負荷の軽減

- 運動を制限し、過度なアキレス腱への負担を減らす

- 痛みがある場合は、無理なストレッチや運動を避ける

薬物療法

非ステロイド系抗炎症薬(NSAIDs)を使用し、炎症や痛みを抑える

装具療法(インソールの使用)

- 足底挿板(インソール)でかかとの負担を軽減

- かかとの深い靴は避ける

リハビリ・ストレッチ

- ふくらはぎの筋肉を柔らかくするストレッチ

- アキレス腱のリハビリテーションを行い、徐々に負荷を増やす

手術療法(保存療法で改善しない場合)

- 変性した腱や骨棘の切除

- 進行した症例では、腱の修復や関節の調整手術を行うこともある

予後と注意点

- 早期の治療で痛みの軽減が可能

- 生活習慣の見直し(適切な靴選び・ストレッチ)が予防につながる

- 手術後はリハビリを行い、徐々に運動を再開

当院での対応

中村整形外科皮フ科では、アキレス腱付着部症の診断・治療を行っております。

かかとの痛みが気になる方は、早めにご相談ください。

小児足関節捻挫について

小児足関節捻挫とは

小児足関節捻挫とは、子どもの足首(足関節)の靭帯が損傷するケガ です。

スポーツや遊びの最中に足をひねることで発生しやすく、適切な治療を行わないと靭帯の緩みや再発のリスク があります。

※子どもは骨端線(成長線)があり、骨化が完成していないため、靭帯が切れることはまれです。

しかし、骨端線が損傷したり、靭帯の付着部に裂離骨折(剥離骨折)や軟骨の裂離を伴ったりすることがあります。

放置すると裂離骨片が残り、足関節の緩みが続くことがあるため、適切な治療が必要です。

症状

- 足首の痛みと腫れ

- 歩行時の違和感や痛み

- 内出血(ひどい場合)

- 足首の動きの制限(腫れによる可動域の低下)

原因・病態

原因

- スポーツ中の急な方向転換やジャンプ時の着地の失敗

- 段差や不安定な地面での転倒

- 適切でない靴の使用

病態

- 足首を内側にひねって(内がえし捻挫)にて足首の外側の靭帯や骨を痛めやすい

- 子どもの場合、靭帯よりも骨端線や靭帯付着部の骨・軟骨が損傷しやすい

- 重症例では、裂離骨折が生じることがあります

診断法

視診・触診

足首の腫れや圧痛の有無を確認します。

X線(レントゲン)検査

骨折の有無を確認します(特に裂離骨折が疑われる場合)

エコー・MRI検査

靭帯の損傷の程度や骨端線の損傷の有無を詳しく評価します

治療法

小児足関節捻挫の治療は、保存療法(手術をしない治療) が基本です。

保存療法(手術をしない治療)

RICE処置(応急処置)

- Rest(安静):足首を使わず、負担をかけないようにします。

- Ice(冷却):腫れを抑えるため、1回20分程度冷やします。

- Compression(圧迫):テーピングや包帯で固定します。

- Elevation(挙上):足を高くして腫れを軽減します。

ギプス固定(重症例)

初回の捻挫で腫れや皮下出血が強い場合や、痛みで体重をかけられない場合は、ギプス固定を3~4週間行います。

裂離骨折がある場合、骨癒合が得られないと関節の不安定性や痛みが残ることがあるため、固定期間を長めに設定することもあります。

固定を外した後は、サポーターなどで保護し、関節の可動域訓練や捻挫予防の理学療法を行います。

手術療法(保存療法で改善しない場合)

- 足関節の緩みが強い場合や、新しい裂離骨片が大きく離れている場合は、手術を行うことがあります。

- 手術では靭帯の修復や裂離骨片の固定を行います。

予後と注意点

- 適切な治療を行えば、ほとんどのケースで完治します。

- 治療を受けずに放置すると、靭帯の緩みや裂離骨片が残り、捻挫を繰り返しやすくなることがあります。

- 靴選びやウォームアップをしっかり行うことで予防が可能です。

当院での対応

中村整形外科皮フ科では、小児足関節捻挫の診断・治療・リハビリ指導を行っています。

お子さまの足の痛みが気になる方は、お気軽にご相談ください。

踵骨骨折について

踵骨骨折とは

踵骨骨折とは、かかとの骨(踵骨)が骨折するケガ です。

主に高所からの転落や、交通事故などで強い衝撃を受けた際に発生します。

適切な治療を行わないと、足の形が崩れ、歩行障害が残ることがあります。

症状

- かかとの強い痛みと腫れ

- 歩行困難(体重をかけると痛む)

- 皮下出血(内出血)

- かかとの幅が広がる(骨折による変形)

原因・病態

原因

- 高所からの転落(最も多い原因)

- 交通事故

- スポーツ中の強い衝撃(特にジャンプ着地時)

病態

- 踵骨の圧壊骨折(粉砕骨折) が多い

- 関節面が崩れると、足のアライメントが乱れ、変形が残ることがある

診断法

視診・触診

かかとの腫れ、圧痛、変形を確認

X線(レントゲン)検査

骨折の有無を確認

MRI検査

関節面の崩れや骨折の詳細な状態を評価(手術が必要かどうかの判断に有用)

治療法

踵骨骨折の治療は、保存療法(手術をしない治療) と 手術療法 に分かれます。

保存療法(手術をしない治療)

- 骨折のずれが少ない場合、ギプス固定を6~8週間行う

- 松葉杖を使用し、骨癒合するまで体重をかけない

- 荷重開始後は装具(インソール)を用いて衝撃を吸収し、足の負担を軽減

手術療法(骨折がずれている場合)

- 骨折部を整復し、スクリューやプレートで固定する

- 関節面が崩れている場合、手術で整復し、歩行機能の回復を図る

- 術後はリハビリを行い、足の動きを回復させる

予後と注意点

- 骨折のずれが大きいと、変形が残る可能性がある

- 関節面が崩れていると、足関節の動きが制限されることがある

- 早期のリハビリが歩行機能の回復に重要

当院での対応

中村整形外科皮フ科では、踵骨骨折の診断・治療・リハビリ指導を行っています。

かかとの痛みや腫れが気になる方は、お気軽にご相談ください。

足関節後方インピンジメント症候群(PAIS)について

足関節後方インピンジメント症候群(PAIS)とは

足関節後方インピンジメント症候群(PAIS:Posterior Ankle Impingement Syndrome)とは、足首を深く曲げた際に足関節の後方部分に骨や軟部組織が挟み込まれて痛みを生じる疾患 です。

特にダンサー、サッカー選手、バレーボール選手など、足首を頻繁に伸ばす動作を行う人に多く発生 します。

症状

- 足首を伸ばした際(底屈時)にかかと周辺に痛みを感じる

- ジャンプの着地やつま先立ちで痛みが増す

- 運動後に腫れや違和感が続く

- 慢性的な痛みがあり、足首の動きが制限されることがある

原因・病態

原因

- 足関節後方の骨(三角骨や距骨後突起)が衝突することによる刺激

- スポーツなどによる繰り返しの負荷で、炎症や組織の肥厚が起こる

- 外傷(足首を強く伸ばす動作による捻挫など)

- 先天的に三角骨を持つ人はPAISになりやすい

病態

- 三角骨(距骨後突起の過剰骨)が関節後方で衝突し、軟部組織に炎症を引き起こす

- 足関節後方の滑膜や靭帯が圧迫され、痛みが慢性化する

診断法

視診・触診

足首を底屈(伸ばす動作)した際の痛みや腫れを確認

X線(レントゲン)検査

三角骨の有無や骨の形態異常を確認

MRI検査

軟部組織の炎症や滑膜の肥厚、靭帯損傷の有無を評価

超音波検査

運動時の軟部組織の挟み込みを確認するために有用

治療法

PAISの治療は、保存療法(手術をしない治療) と 手術療法 に分かれます。

保存療法(手術をしない治療)

安静と負荷の軽減

- 足首の過度な底屈を避ける(つま先立ちやジャンプを制限)

- スポーツ活動を一時的に休止し、炎症を抑える

薬物療法

非ステロイド系抗炎症薬(NSAIDs)を使用し、炎症や痛みを抑える

装具療法

足首の動きを制限するサポーターやインソールの使用

リハビリ・ストレッチ

- ふくらはぎの筋肉を柔らかくするストレッチ

- 足関節の安定性を高めるトレーニング

注射療法

ステロイド注射を行い、炎症を抑えることがある

手術療法(保存療法で改善しない場合)

- 関節鏡を用いた三角骨の切除や滑膜の除去

- 後方インピンジメントを引き起こす骨棘や軟部組織の除去手術

予後と注意点

- 適切な治療を行えば、多くの場合、痛みの軽減が可能

- 再発予防のためにストレッチや適切な靴の選択が重要

- スポーツ復帰は、痛みがなくなり可動域が回復してから慎重に行う

当院での対応

中村整形外科皮フ科では、PAISの診断・治療・リハビリ指導を行っています。

足首の痛みや違和感が続く方は、お気軽にご相談ください。

踵骨骨端症(シーバー病)について

踵骨骨端症(シーバー病)とは

踵骨骨端症(シーバー病)とは、成長期の子ども(特に10歳前後の活発な男児)に多くみられる、かかとの成長軟骨(骨端)が炎症を起こす疾患 です。

スポーツ活動の多い子どもに発症しやすく、特に走る・跳ぶ動作を繰り返す競技(サッカー、バスケットボール、陸上競技など)をしている場合に起こりやすい です。

症状

- かかとの痛み(特に運動時や歩行時に悪化)

- かかとの腫れや圧痛(押すと痛む)

- 朝や運動後に痛みが強くなる

- つま先立ちやジャンプで痛みが増す

- 片足をかばって歩くことがある

原因・病態

原因

- 成長期の骨端(骨の成長軟骨部分)に過度な負担がかかることが主な要因

- スポーツによる繰り返しの負荷(特にジャンプやランニング)

- 硬いグラウンドや床での運動が影響

- 扁平足や足のアライメント異常による衝撃の増加

- かかとのクッション性が未発達なため、負荷が蓄積しやすい

病態

- アキレス腱や足底筋膜の牽引力がかかとに繰り返し加わることで、骨端線に炎症が生じる

- 炎症が進行すると、運動後に痛みが持続しやすくなる

診断法

視診・触診

- かかとの圧痛を確認(かかとを押すと痛みがある)

- 歩行時やつま先立ちでの痛みを評価

X線(レントゲン)検査

- 成長軟骨の変化(不均一な骨端核の出現)を確認

- 骨折や他の疾患との鑑別を行う

治療法

シーバー病の治療は、保存療法(手術をしない治療)が基本 です。

保存療法(手術をしない治療)

運動制限と安静

- 痛みが強い場合は、運動量を減らし、負荷を軽減する

- 競技復帰は痛みが落ち着いてから段階的に行う

アイシング(冷却)

運動後にかかとを冷やして炎症を抑える(1回15~20分程度)

ストレッチ・リハビリ

- ふくらはぎ(アキレス腱)と足底のストレッチを行い、かかとへの負担を軽減する

- 足の筋力を強化し、衝撃吸収力を高める

装具療法(インソールの使用)

- 踵部分にクッション性のあるインソールを使用し、衝撃を和らげる

- 扁平足がある場合はアーチサポートを考慮

薬物療法(痛みが強い場合)

非ステロイド系抗炎症薬(NSAIDs)の使用(ただし、症状が改善しない場合のみ)

手術療法(ほとんど必要なし)

シーバー病は成長とともに改善するため、手術は通常行わない

予後と注意点

- 成長が完了すると症状は自然に改善することが多い

- 適切なケア(ストレッチ・インソールの使用)で痛みを軽減できる

- 早期に対策を行えば、スポーツ活動の継続が可能

- 痛みが続く場合は、運動量を調整しながら無理をしないことが大切

当院での対応

中村整形外科皮フ科では、シーバー病の診断・治療・リハビリ指導を行っています。

お子さまのかかとの痛みが気になる場合は、お気軽にご相談ください。足が痛いときは、早めに治療を!

歩くときや立ち上がるとき、足が痛いとつらいですよね。放っておくと痛みがひどくなることもあります。当院では、痛みの原因をしっかり調べて、あなたに合った治療を行っています。

執筆者中村 公一

院長 / 整形外科専門医

親切・思いやりの心を大切にし、整形外科の専門知識を活かして地域の皆様の健康を支えたいと考えております。お気軽にご相談ください。

- 経歴

- 津高等学校 卒業 / 富山大学薬学部 卒業 / 富山大学医学部 卒業 / 三重大学大学院医学系研究科 修了 / 三重大学附属病院 /名張市立病院 / 松阪市民病院 / 函館共愛会病院 / おおすが整形外科 / 元八事整形外科・形成外科 / ひのとり整形在宅クリニック など

- 保有資格

- 医学博士 / 日本整形外科学会認定 整形外科専門医 / 日本整形外科学会認定 リウマチ医 / 日本整形外科学会認定 スポーツ医 / 日本整形外科学会認定 リハビリテーション医 / 日本整形外科学会認定 脊椎脊髄病医 / 日本関節病学会 Coolief 疼痛管理用高周波システム講習プログラム 修了 / 日本医師会認定 産業医 / 身体障害者福祉法指定医 / 難病指定医

- 所属学会

- 日本整形外科学会 / 日本関節病学会